Опубликовано: 14.04.2015

Ключевые слова: противоаритмические, антиаритмические средства, классификация, нарушение ритма, брадикардия, тахикардия.

Сердечная мышца обладает рядом свойств (возбудимость, проводимость, сократимость и пр.), обеспечивающих её непрерывную ритмическую деятельность. Возбуждение в сердце возникает под влиянием процессов, происходящих в нём самом. Это явление получило название автоматизм. Способность к автоматизму обусловлена наличием специфической мускулатуры, которая образует в сердце проводящую систему. Однако, несмотря на то, что сердце само генерирует импульсы, вызывающие его сокращение, его деятельность контролируется некоторыми регуляторными механизмами. Эта регуляция обеспечивает приспособление функции сердца к потребностям организма, изменяя основные параметры сердечной деятельности — частоту и силу сердечных сокращений.

Ритм сокращений сердца находится, в частности, под контролем симпатического (ускоряет) и парасимпатического (замедляет) отделов вегетативной нервной системы. Влияние на работу сердца оказывают некоторые гормоны (кортикостероиды, тироксин) и другие биологически активные вещества, а также содержащиеся в межклеточной жидкости ионы кальция (Ca⁺⁺), калия (K⁺) и натрия (Na⁺).

При нарушениях возбудимости, проводимости и автоматизма миокарда могут возникать нарушения ритма сердца. Аритмия — это любой сердечный ритм, отличающийся от нормального по частоте, регулярности, источнику, связи или последовательности возбуждения предсердий и желудочков.

Причинами аритмий могут быть:

- Изменение активности синусового узла, когда он генерирует импульсы с частотой либо менее 60/мин, либо более 90/мин.

- Появление гетеротопных очагов возбуждения, то есть очагов, лежащих вне проводящей системы сердца (причина пароксизмальной тахикардии и экстрасистолий).

- Нарушение проводимости миокарда в результате инфаркта, миокардитов, кардиомиопатий.

- Появление дополнительных путей проведения возбуждения (синдром преждевременной импульсации).

- Механизм повторного входа возбуждения (так называемый механизм re-entry) — однонаправленная блокада, двух или более путей проведения.

- Возникновение следовых потенциалов.

- Электролитные нарушения в организме, когда уменьшается количество ионов калия, увеличивается количество ионов кальция, изменяется количество ионов магния.

Аритмии могут возникать при различных заболеваниях сердца (миокардит, кардиосклероз и др.), отравлениях сердечными гликозидами и др., нарушениях функции вегетативной нервной системы. Для лечения аритмий применяются антиаритмические средства.

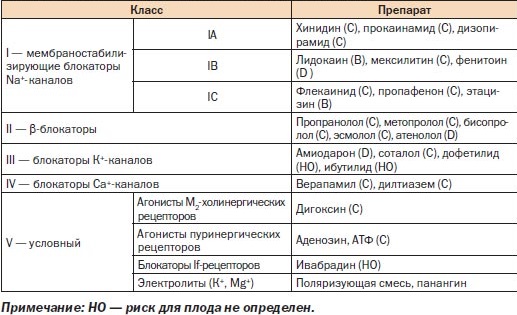

Противоаритмическое действие могут оказывать вещества, относящиеся к разным классам химических соединений и принадлежащие к различным фармакологическим группам. Существует несколько классификаций антиаритмических препаратов, наиболее распространённой из которых является классификация Воген-Вильямса, представленная ниже.

I. Мембраностабипизирующие средства (блокаторы натриевых каналов): Класс IA (хинидиноподобные средства): ✱ Хинидин; Прокаинамид; Аймалин; Дизопирамид. Класс IB (местные анестетики и близкие к ним): ✱ Лидокаин; Тримекаин; Апрендин; Бумекаин; Фенитоин. Класс IC (другие средства): ✱ Аллапинин; Этацизин; Морацизин; Пропафенон. II. β-адреноблокаторы: ✧ Ацебутолол; Атенолол; Метопролол и др. III. Средства, увеличивающие потенциал действия (блокаторы калиевых каналов): ✱ Амиодарон; Бретилий тозилат; Ибутилид; Нибентан; Соталол. IV. Блокаторы кальциевых каналов: Селективные блокаторы кальциевых каналов I класса: ✱ Галлопамил (Прокорум), Верапамил (Веракард). Селективные блокаторы кальциевых каналов III класс: ✱ Дилтиазем (Блокальцин).

Ведущую роль в механизме действия антиаритмических средств играет их влияние на клеточные мембраны, транспорт ионов и связанные с этим изменения деполяризации мембранного потенциала кардиомиоцитов. Различные группы антиаритмических средств и отдельные препараты различаются главным образом по влиянию на эти процессы.

Класс IA. Блокируют быстрые натриевые каналы в фазу 0, замедляя тем самым скорость деполяризации и проведении импульсов. Кроме того, блокируя калиевые каналы, уменьшают выход ионов калия в фазу 3, что приводит к удлинению эффективного рефрактерного периода (ЭРП). Лекарственные средства данной группы имеют самый широкий спектр действия. Они уменьшают возбудимость, проводимость, автоматизм сердечной мышцы и мало влияют на её сократимость. Подавляют активность гетеротопных эктопических очагов возбуждения в связи с чем применяются при различных формах наджелудочковых и желудочковых аритмий.

Класс IB. В определённой степени блокируют быстрые натриевые каналы в фазу 0, замедляя деполяризацию. Одновременно ускоряют выход калия в фазу 3, существенно укорачивая ЭРП, что значительно уменьшает продолжительность потенциала действия. Данный эффект следует рассматривать как негативный, поскольку при этом увеличивается возбудимость миокарда. Однако на этом фоне лекарственные средства данной группы блокируют натриевые каналы в фазу 4, замедляя медленную деполяризацию и отсрочивая появление следующего потенциала действия. Таким образом, в результате действия препаратов данной группы, с одной стороны, потенциал действия и ЭРП укорачиваются, но количество этих потенциалов действия становится меньшим.

Главный препарат этого класса — лидокаин. Применяется только в клинической практике для неотложной терапии при желудочковых экстрасистолиях в острой фазе инфаркта миокарда, при желудочковых тахикардиях, фибрилляции желудочков, аритмиях re-entry.

Класс IC. Блокируют быстрые натриевые каналы в фазу 0, не влияя при этом на фазы реполяризации. Применяются главным образом при желудочковых аритмиях.

β-адреноблокаторы устраняют влияние симпатической нервной системы на миокард. В результате происходит замедление синусового ритма и предсердно-желудочковой проводимости, удлинение фазы 2, стабилизация спонтанной диастолической деполяризации в фазу 4. Применяются β-адреноблокаторы для купирования пароксизмальной тахикардии при мерцании и трепетании предсердий.

Препараты этого класса блокируют калиевые каналы в фазы 2 и 3, удлиняя тем самым реполяризацию, а значит, увеличивают ЭРП и потенциал действия в целом. Применяются при наджелудочковых и желудочковых пароксизмальных тахикардиях, при мерцании и трепетании желудочков. Отличительная особенность препарата данной группы амиодарона — способность блокировать глюкагоновые рецепторы в миокарде, что снижает возбудимость и сократимость сердечной мышцы.

Блокируют медленный трансмембранный ток кальция в клетку, что снижает активность гетеротопных очагов возбуждения. Кроме того, препараты этого класса снижают частоту сердечных сокращений и замедляют проводимость. Применяются для лечения наджелудочковых аритмий, для купирования наджелудочковой пароксизмальной тахикардии.

Источники:

1. Лекции по фармакологии для высшего медицинского и фармацевтического образования / В.М. Брюханов, Я.Ф. Зверев, В.В. Лампатов, А.Ю. Жариков, О.С. Талалаева — Барнаул : изд-во Спектр, 2014.

2. Фармакология с рецептурой / Гаевый М.Д., Петров В.И., Гаевая Л.М., Давыдов В.С., — М.: ИКЦ Март, 2007.

Информация, размещённая на страницах сайта, не является пособием по самолечению.

В случае выявления заболеваний или подозрений на них следует обратиться к врачу.

источник

Антиаритмические средства, классификация, механизм действия, показания к применению, нежелательные эффекты.

Противоаритмические средства — лекарственные средства, применяемые при нарушениях ритма (аритмиях) сокращений сердца: экстрасистолии, тахиаритмиях (синусовая тахикардия, пароксиз-мальная тахикардия, мерцательная аритмия, трепетание), брадиа-ритмиях и блокадах сердца.

Синусовая тахикардия — сокращения сердца с частотой 110—120 в минуту.

Экстрасистолия — появление экстрасистол, т.е. добавочных (внеочередных) сокращений миокарда предсердий или желудочков.

Пароксизмальная тахикардия — приступы частых (160-220 в минуту) сокращений сердца. Пароксизмальная тахикардия может быть желудочковой (вентрикулярной) и наджелудочковой (суправентри-кулярной).

Мерцательная аритмия (фибрилляция) — беспорядочные несинхронные сокращения отдельных пучков мышечных волокон сердца с частотой 450-600 в минуту. Связана с циркуляцией возбуждения по многим замкнутым цепям, образованным кардиомиоцитами. Раз-личают постоянную и пароксизмальную (приступообразную) формы мерцательной аритмии.

Отдел сердца, в котором возникает мерцательная аритмия, практически не функционирует, поэтому мерцание (фибрилляция) желудочков равнозначно остановке сердца. В этом случае для восстановления синусового ритма сокращений желудочков (кардиоверсия) применяют дефибриллятор, позволяющий подавать на сердце очень короткие импульсы (несколько миллисекунд) с высоким напряжением (несколько тысяч вольт).

При мерцательной аритмии (фибрилляции) предсердий желудочки могут сокращаться в нормальном ритме (нормосистолическая форма мерцательной аритмии) или часто (110-130 в минуту), неритмично, с нарушением кровообращения (тахиаритмическая форма мерцательной аритмии).

При нормосистолической форме мерцательной аритмии для того, чтобы предотвратить образование тромбов в предсердиях, применяют антикоагулянты. Прекратить мерцательную аритмию предсердий (произвести конверсию мерцательной аритмии в синусовый ритм) можно с помощью дефибриллятора или применения противоарит-мических средств — хинидина, прокаинамида, амиодарона.

При тахиаритмической форме мерцательной аритмии прежде всего стремятся нормализовать сокращения желудочков. Для этого назначают препараты, затрудняющие атриовентрикулярную проводимость — дигоксин, (β -адреноблокаторы, верапамил.

Трепетание — частые (240—340 в минуту) и относительно синхронные сокращения. Трепетание желудочков сопровождается серьезными нарушениями кровообращения и требует срочного терапевтического вмешательства (применяют дефибриллятор или лекарственные средства, прекращающие трепетание). При трепетании предсердий тактика лечения сходна с лечением мерцательной аритмии и зависит от того, в каком ритме сокращаются желудочки.

Блокады сердца — частичное или полное нарушение проведения по волокнам проводящей системы сердца. Чаще всего встречается атриовентрикулярный (предсердно-желудочковый) блок, реже — си-ноатриальный блок, блок ножек пучка Гиса и др.

При полном атриовентрикулярном блоке желудочки начинают сокращаться в собственном, очень редком ритме (около 30 в минуту), недостаточном для нормального кровообращения.

По применению противоаритмические средства можно разделить на:

1) средства, применяемые при тахиаритмиях и экстрасистолии,

2) средства, применяемые при брадиаритмиях и блокадах сердца.

Выделяют 4 основных класса противоаритмических средств:

I — блокаторы натриевых каналов;

III — средства, увеличивающие длительность потенциала действия;

IV — блокаторы кальциевых каналов.

Кроме того, в качестве противоаритмических средств применяют:

Блокаторы натриевых каналов (мембраностабилизирующие средства)

Блокаторы натриевых каналов делят на 3 подгруппы:

IA — хинидин, прокаинамид, дизопирамид,

IB — лидокаин, мексилетин, фенитоин,

Препараты подгруппы IA — хинидин, прокаинамид, дизопирамид. Хинидин — правовращающий изомер хинина (алкалоид коры хинного дерева; род Cinchona). Действуя на кардиомиоциты, хинидин блокирует натриевые каналы и поэтому замедляет процессы деполяризации. Кроме того, хинидин блокирует калиевые каналы и поэтому замедляет реполяризацию.

Особенно подробно изучено действие хинидина на волокна Пуркинье желудочков сердца. В потенциале действия волокон Пуркинье различают следующие фазы (рис. 31):

• фаза 0 — быстрая деполяризация,

• фаза 1 — ранняя реполяризация,

• фаза 3 — поздняя реполяризация,

• фаза 4 — спонтанная медленная деполяризация (диастоличес-кая деполяризация); как только спонтанная медленная деполяризация достигает порогового уровня, генерируется новый потенциал действия; скорость достижения порогового уровня определяет частоту потенциалов, т.е. автоматизм волокон Пуркинье.

• Фаза 0 связана с быстрым входом ионов Na+.

• Фаза 1 связана с выходом ионов К+.

• Фаза 2 — выход ионов К+, вход ионов Са2+ и отчасти Na+.

• Фаза 4 — выход К+ (убывает) и вход Na+ (нарастает). Хинидин блокирует Na+-каналы и замедляет быструю деполяризацию (фаза 0) и спонтанную медленную деполяризацию (фаза 4).

Хинидин блокирует калиевые каналы и замедляет реполяриза-цию (фаза 3) (рис. 33).

В связи с замедлением быстрой деполяризации хинидин снижает возбудимость и проводимость, а из-за замедления спонтанной медленной деполяризации снижает автоматизм волокон Пуркинье.

В связи с замедлением фазы 3 хинидин увеличивает длительность потенциала действия волокон Пуркинье.

В связи с увеличением длительности потенциала действия и снижением возбудимости увеличивается эффективный рефрактерный период (ЭРП — период невозбудимости между двумя распространяющимися импульсами) (рис. 34).

Очевидно, что снижение возбудимости и автоматизма полезно при лечении тахиаритмий и экстрасистолии.

Снижение проводимости может быть полезным при аритмиях по типу «reentry» (повторный вход возбуждения), которые связаны с образованием однонаправленного блока (рис. 35). Хинидин полностью блокирует проведение импульсов в области однонаправленного блока (переводит однонаправленный блок в полный блок) и прекращает повторный вход возбуждения.

Увеличение ЭРП может быть полезным при тахиаритмиях, связанных с циркуляцией возбуждения по замкнутым цепям кардио-миоцитов (например, при мерцательной аритмии); при увеличении ЭРП циркуляция возбуждения прекращается.

На клетки синоатриального узла хинидин оказывает слабое угнетающее действие, так как потенциал покоя в этих клетках значительно ниже, чем в волокнах Пуркинье (табл. 7) и процессы деполяризации связаны в основном со входом Са2+ (рис. 36). В то же время хинидин блокирует тормозное влияние блуждающего нерва на синоатриальный узел (ваголитическое действие) и поэтому может вызывать незначительную тахикардию.

В волокнах атриовентрикулярного узла процессы деполяризации (фазы 0 и 4) обусловлены в основном входом Са2+ и в меньшей степени — входом Na+ (рис. 37). Хинидин замедляет фазы 0 и 4 потенциала действия и соответственно снижает проводимость и автоматизм волокон атриовентрикулярного узла. В то же время хинидин устраняет тормозное влияние вагуса на атриовентрикулярную проводимость. В результате, в терапевтических дозах хинидин оказывает умеренное угнетающее влияние на атриовентрикуляр-ную проводимость.

В волокнах рабочего миокарда предсердий и желудочков хинидин нарушает деполяризацию и ослабляет сокращения миокарда. Хинидин снижает возбудимость и увеличивает ЭРП волокон рабочего миокарда, что также препятствует патологической циркуляции импульсов.

Хинидин расширяет периферические кровеносные сосуды (а-адреноблокирующее действие). В связи с уменьшением сердечного выброса и снижением общего периферического сопротивления сосудов хинидин снижает артериальное давление.

Назначают хинидин внутрь при постоянной и пароксизмальной формах мерцательной аритмии предсердий, желудочковой и над-желудочковой пароксизмальной тахикардии, желудочковых и пред-сердных экстрасистолах.

Побочные эффекты хинидина: снижение силы сокращений сердца, снижение артериального давления, головокружение, нарушение атриовентрикулярной проводимости, цинхонизм (звон в ушах, снижение слуха, головокружение, головная боль, нарушения зрения, дезориентация), тошнота, рвота, диарея, тромбоцитопения, аллергические реакции. Хинидин, как и многие другие противоаритмические средства, у части больных (в среднем у 5%) может вызывать сердечные аритмии — аритмогенное (проаритмическое) действие.

Прокаинамид (новокаинамид) в отличие от хинидина меньше влияет на сократимость миокарда, не обладает a-адреноблокирующими свойствами. Препарат назначают внутрь, а в экстренных случаях вводят внутривенно или внутримышечно в основном при желудочковых, реже — при наджелудочковых тахиаритмиях (для прекращения трепетания или мерцания предсердий) и экстрасистолии.

Побочные эффекты прокаинамида: артериальная гипотензия (связана с ганглиоблокирующими свойствами прокаинамида), гиперемия лица, шеи, нарушения атриовентрикулярной проводимости, тошнота, рвота, головная боль, бессонница. При длительном применении прокаинамида возможны гемолитическая анемия, лейкопения, агранулоцитоз, развитие синдрома системной красной волчанки (начальные симптомы — кожные сыпи, артралгия).

Дизопирамид (ритмилен) назначают внутрь. Эффективен при предсердных и особенно при желудочковых тахиаритмиях и экстрасистолии. Из побочных эффектов выражено угнетающее влияние дизопи-рамида на сократимость миокарда и М-холиноблокирующее действие (мидриаз, нарушение ближнего видения, сухость во рту, констипация, затрудненное мочеиспускание). Противопоказан при глаукоме, гипертрофии предстательной железы, атриовентрикулярном блоке II—III степени.

Препараты подгруппы IB — лидокаин, мексилетин, фенитоин в отличие от препаратов подгруппы IA меньше влияют на проводимость, не блокируют калиевые каналы («чистые» блокаторы натриевых каналов ), не увеличивают, а уменьшают длительность потенциала действия (соответственно уменьшается ЭРП).

Лидокаин (ксикаин) — местный анестетик и одновременно эффективное противоаритмическое средство. В связи с низкой биодоступностью препарат вводят внутривенно. Действие лидока-ина кратковременно (t1/2 1,5-2 ч ), поэтому обычно растворы лидо-каина вводят внутривенно капельно.

В волокнах Пуркинье лидокаин замедляет скорость быстрой деполяризации (фаза 0) в меньшей степени, чем хинидин. Лидокаин замедляет диастолическую деполяризацию (фаза 4). В отличие от препаратов подгруппы IA лидокаин не увеличивает, а уменьшает длительность потенциала действия волокон Пуркинье. Это связано с тем, что, блокируя Nа+-каналы в фазу «плато» (фаза 2), лидокаин укорачивает эту фазу; фаза 3 (реполяризация) начинается раньше (рис. 38).

Лидокаин снижает возбудимость и проводимость (меньше, чем хинидин), снижает автоматизм и уменьшает ЭРП волокон Пуркинье (отношение ЭРП к длительности потенциала действия увеличивается).

На синоатриальный узел лидокаин не оказывает существенного влияния; на атриовентрикулярный узел оказывает слабое угнетающее действие. В терапевтических дозах лидокаин мало влияет на сократимость миокарда, артериальное давление, атриовентрикулярную проводимость.

Применяют лидокаин только при желудочковых тахиаритмиях и экстрасистолии. Лидокаин является препаратом выбора для устранения желудочковых аритмий, связанных с инфарктом миокарда. Вместе с тем считают нецелесообразным длительное введение лидокаина для профилактики аритмий при инфаркте миокарда (возможно проаритмическое действие лидокаина, ослабление сокращений сердца, нарушение атриовентрикулярной проводимости).

Побочные эффекты лидокаина: умеренное угнетение атриовентрикулярной проводимости (противопоказан при атриовентрикулярном блоке II—III степени), повышенная возбудимость, головокружение, парестезии, тремор.

При передозировке лидокаина возможны сонливость, дезориентация, брадикардия, атриовентрикулярный блок, артериальная гипотензия, угнетение дыхания, кома, остановка сердца.

Мексилетин — аналог лидокаина, эффективный при приеме внутрь.

Фенитоин (дифенин) — противоэпилептическое средство, которое обладает также противоаритмическими свойствами, сходными со свойствами лидокаина. Фенитоин особенно эффективен при аритмиях, вызванных сердечными гликозидами.

Препараты подгруппы 1С — пропафенон, флекаинид — значительно замедляют скорость быстрой деполяризации (фаза 0), замедляют спонтанную медленную деполяризацию (фаза 4) и мало влияют на реполяризацию (фаза 3) волокон Пуркинье. Таким образом, эти вещества выраженно угнетают возбудимость и проводимость, мало влияя на длительность потенциала действия. За счет снижения возбудимости увеличивают ЭРП волокон Пуркинье и волокон рабочего миокарда. Угнетают атриовентрикулярную проводимость. Пропафенон обладает слабой р-адреноблокирующей активностью.

Препараты эффективны при суправентрикулярных аритмиях, при желудочковых экстрасистолах и тахиаритмиях, но обладают выраженными аритмогенными свойствами (могут вызывать аритмии у

10-15% больных), снижают сократимость миокарда. Поэтому их применяют только при неэффективности других противоаритми-ческих средств. Назначают внутрь и внутривенно.

β -Адреноблокаторы

Из р-адреноблокаторов в качестве противоаритмических средств используют пропранолол, метопролол, атенолол и др.

β -Адреноблокаторы, блокируя р-адренорецепторы, устраняют стимулирующее влияние симпатической иннервации на сердце и в связи с этим снижают : 1) автоматизм синоатриального узла, 2) автоматизм и проводимость атриовентрикулярного узла, 3) автоматизм волокон Пуркинье (рис. 39).

Применяют Р-адреноблокаторы в основном при наджелудочко-вых тахиаритмиях и экстрасистолии. Кроме того, эти препараты могут быть эффективны при желудочковых экстрасистолах, связанных с повышением автоматизма.

Побочные эффекты β -адреноблокаторов: сердечная недостаточность, брадикардия, нарушение атриовентрикулярной проводимости, повышенная утомляемость, повышение тонуса бронхов (противопоказаны при бронхиальной астме), сужение периферических сосудов, усиление действия гипогликемических средств (устранение гипергликемического действия адреналина).

Средства, увеличивающие длительность потенциала действия (средства, за-медляющие реполяризацию; блокаторы , калиевых каналов)

К препаратам этой группы относятся амиодарон, соталол, бретилий, ибутилид, дофетилид.

Амиодарон (кордарон) — йодсодержащее соединение (сходен по строению с тиреоидными гормонами). Высокоэффективен при разных формах тахиаритмий и экстрасистолии, в том числе устойчивых к другим противоаритмическим средствам. В частности, амиодарон высокоэффективен для перевода (конверсии) мерцания и трепетания предсердий в синусовый ритм и для предупреждения фибрилляции желудочков. Препарат назначают внутрь, реже — внутривенно капельно.

Амиодарон блокирует К+-каналы и замедляет реполяризацию в волокнах проводящей системы сердца и в волокнах рабочего миокарда. В связи с этим увеличивается длительность потенциала действия и ЭРП.

Кроме того, амиодарон оказывает некоторое угнетающее влияние на Na+-каналы и Са2+-каналы, а также обладает неконкурентными β -адреноблокирующими свойствами. Поэтому амиодарон можно отнести не только к III, но и к 1а, II и IV классам противоаритмических средств.

Амиодарон обладает неконкурентными а-адреноблокирующими свойствами и расширяет кровеносные сосуды.

В связи с блокадой Са2+-каналов и β -адренорецепторов амиодарон ослабляет и урежает сокращения сердца (уменьшает потребность сердца в кислороде), а в связи с блокадой а-адренорецепторов расширяет коронарные и периферические сосуды, умеренно снижает артериальное давление. Поэтому амиодарон эффективен при стенокардии, для профилактики обострений коронарной недостаточности после перенесенного инфаркта миокарда.

Амиодарон высоколипофилен, надолго депонируется в тканях (жировая ткань, легкие, печень) и очень медленно выводится из организма, в основном с желчью (t 60—100 дней ). При длительном систематическом применении амиодарона отмечают светло-коричневые отложения (промеланин и липофусцин) по периметру роговицы (обычно не нарушают зрения), а также отложения в коже, в связи с чем кожа приобретает серо-голубой оттенок и становится высокочувствительной к ультрафиолетовым лучам (фотосенсибилизация).

Другие побочные эффекты амиодарона:

• снижение сократимости миокарда;

• затруднение атриовентрикулярной проводимости;

• аритмии torsade de pointes («скручивание пиков»; желудочковая тахиаритмия с периодическими изменениями направления зубцов QRS; связана с замедлением реполяризации и возникновением ранней постдеполяризации — до окончания 3-й фазы) у 2—5% больных;

• тремор, атаксия, парестезии;

• гиперфункция щитовидной железы или гипофункция щитовидной железы (амиодарон нарушает превращение Т4 в Т3);

• интерстициальный пневмонит (связан с образованием токсичных кислородных радикалов, угнетением фосфолипаз и развитием липофосфолипидоза); возможен фиброз легких;

• тошнота, рвота, констипация.

Соталол (бетапейс) — β -адреноблокатор, который в то же время увеличивает длительность потенциала действия, т.е. относится к II и III классам противоаритмических средств. Применяется при желудочковых и наджелудочковых тахиаритмиях (в частности, при мер-цании и трепетании предсердий для восстановления синусового ритма сокращений предсердий), а также при экстрасистолии. Лишен многих побочных эффектов, характерных для амиодарона, но проявляет побочное действие, свойственное β -адреноблокаторам. При применении препарата возможны аритмии torsade de pointes (1,5-2%).

Бретилий (орнид) увеличивает длительность потенциала действия в основном в кардиомиоцитах желудочков и применяется при желудочковых тахиаритмиях (можно вводить внутривенно для купирования аритмий). Обладает также симпатолитическими свойствами.

Средства, увеличивающие длительность потенциала действия и соответственно ЭРП в предсердиях, эффективны для перевода (конверсии) мерцательной аритмии предсердий в синусовый ритм.

Синтезированы соединения, которые избирательно блокируют К+-каналы и увеличивают длительность потенциала действия и ЭРП, не влияя на другие свойства кардиомиоцитов — «чистые» препараты III класса ибутилид и дофетилвд. Эти препараты оказывают избира-тельное антифибрилляторное действие. Их применяют для конверсии мерцательной аритмии предсердий в синусовый ритм и для профилактики фибрилляции предсердий в последующем. При применении ибутилида и дофетилида возможны аритмии torsade de pointes.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

источник

В медицине для нормализации ритма сокращений сердца используют антиаритмические лекарственные средства. Такие препараты предназначены только для контроля клинических симптомов заболеваний, при которых нарушена работа сердечной мышцы. На продолжительность жизни антиаритмики никак не влияют. В зависимости от характера изменений ритма сердца назначают антиаритмические средства из разных фармакологических групп и классов. Прием их должен быть длительным и под строгим контролем электрокардиографии.

Мышечные клетки сердца, называемые кардиомиоцитами, пронизаны большим количеством ионных каналов. Аритмия напрямую связана с их работой. Она развивается следующим образом:

- Через кардиомиоциты происходит перемещение ионов натрия, калия и хлора.

- За счет движения этих частиц формируется потенциал действия – электрический сигнал.

- В здоровом состоянии кардиомиоциты сокращаются синхронно, поэтому сердце работает нормально.

- При аритмии этот налаженный механизм дает сбой, что приводит к нарушению распространения нервных импульсов.

Для восстановления нормального сокращения сердца и применяются антиаритмические средства. Лекарства помогают уменьшить активность эктопического водителя ритма. Дословно эктопия означает возникновение чего-либо не в том месте. При эктопическом ритме электрическое возбуждение сердца возникает в любой части проводящих волокон миокарда, но только не в синусовом узле, что и является аритмией.

Препараты против аритмии действуют за счет блокады тех или иных ионных каналов, что помогает остановить циркуляцию патологического импульса. Основными показаниями к применению таких лекарств являются тахиаритмии и брадиаритмии. Определенные лекарства назначают с учетом клинических симптомов патологии и наличия или отсутствия структурных патологий сердца. Аритмии, при которых назначают антиаритмики, бывают связаны со следующими заболеваниями:

- ишемическая болезнь сердца (ИБС);

- расстройства центральной нервной системы (ЦНС);

- стрессы;

- гормональные нарушения в период беременности, менопаузы;

- воспалительные заболевания сердца (ревмокардиты, миокардиты);

- нарушения баланса электролитов при гиперкальциемии и гипокалиемии;

- гиперфункция щитовидной железы и другие эндокринные патологии;

- нейроциркуляторная дистония.

Критерий для классификации антиаритмических – их основное воздействие на выработку электрических импульсов в кардиомиоцитах. Разные антиритмики проявляют определенную эффективность только по отношению к конкретным видам аритмии. С учетом этого фактора выделяют такие группы антиаритмических препаратов:

- Антиаритмики 1 класса – мембраностабилизирующие блокаторы натриевых каналов. Влияют непосредственно на функциональные способности миокарда.

- Антиаритмики 2 класса – бета-блокаторы. Действуют за счет снижения возбудимости сердечной мышцы.

- Антиаритмики 3 класса – блокаторы калиевых каналов. Это противоаритмические препараты нового поколения. Замедляют поток ионов калия, тем самым удлиняя время возбуждения кардиомиоцитов. Это помогает стабилизировать электрическую активность сердца.

- Антиаритмики 4 класса – антагонисты кальция, или блокаторы медленных кальциевых каналов. Способствуют удлинению времени нечувствительности сердца к патологическому импульсу. В результате аномальное сокращение устраняется.

- Прочие антиаритмические лекарства. Сюда относятся транквилизаторы, антидепрессанты, сердечные гликозиды, седативные препараты, нейротропные средства. Они оказывают комплексное влияние на миокард и его иннервацию.

- Препараты на растительной основе с антиаритмогенным действием. Эти лекарства отличаются более мягким воздействием и меньшим числом побочных эффектов.

Это антиаритмические препараты 1 класса. Их основное действие – остановка поступления ионов натрия в кардиомиоциты. В результате происходит замедление волны возбуждения, проходящей по миокарду. Так устраняются условия для быстрой циркуляции эктопических сигналов в сердце. Итог – аритмия прекращается. Блокаторы натриевых каналов делятся еще на 3 подкласса в зависимости от влияния на время реполяризации (возвращения разности потенциалов, возникшей при деполяризации, к исходному уровню):

- 1А – удлиняют время реполяризации;

- 1В – укорачивают время реполяризации;

- 1С – никак не влияют на время реполяризации.

Используются эти антиаритмические препараты при экстрасистолии – желудочковой и суправентрикулярной. Показанием к их применению является и мерцательная аритмия. Это нарушение ритма сердца, при котором предсердия сокращаются часто и хаотично и наблюдается фибрилляция отдельных групп предсердных мышечных волокон. Основное действие препаратов 1А класса – торможение быстрой деполяризации (удлинение реполяризации) потенциала действия в миокарде. За счет этого восстанавливается нормальный синусовый ритм сокращений сердца. Примеры таких лекарств:

- Хинидин. Понижает тонус вен и артерий, блокирует проникновение ионов натрия в клетки миокарда, проявляет жаропонижающее и обезболивающее действия. Показания: мерцательная аритмия, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, частая экстрасистолия. Принимать Хинидин нужно за полчаса до еды. Стандартная дозировка – 200–300 мг до 4 раз в день. противопоказания: декомпенсация сердца, беременность, идиосинкразия. Из побочных эффектов возможны тошнота, рвота, диарея, аллергия, угнетение сердечной деятельности.

- Новокаинамид. Уменьшает возбудимость сердца, подавляет эктопические очаги возбуждения, проявляет местноанестезирующее действие. Показан при экстрасистолии, пароксизмах мерцания предсердий, пароксизмальной тахикардии. Начальная доза – 1 таблетка за 1 ч. до или спустя 2 ч. после еды. Затем дозу повышают до 2–3 штук в сутки. Поддерживающая дозировка – 1 таблетка через каждые 6 ч. Новокаинамид запрещен при нарушении проводимости сердца и выраженной сердечной недостаточности. Из его побочных эффектов отмечаются общая слабость, бессонница, тошнота, головная боль, резкое падение артериального давления.

Эти антиаритмические препараты при мерцательной аритмии неэффективны, поскольку они оказывают слабое воздействие на синусовый узел, степень проводимости и сократимости миокарда. Кроме того, такие лекарства укорачивают время реполяризации. По этой причине они не используются и при суправентрикулярной аритмии. Показания к их применению:

- экстрасистолия;

- пароксизмальная тахикардия;

- аритмии, спровоцированные передозировкой сердечных гликозидов.

Представителем антиаритмиков 1В класса является местный анестетик Лидокаин. Его активный компонент увеличивает проницаемость мембран для ионов калия и одновременно блокирует натриевые каналы. На сократимость сердца Лидокаин влияет в значительных дозировках. Показания к применению:

- желудочковые аритмии;

- купирование и профилактика повторных фибрилляций желудочков у больных с острым коронарным синдромом;

- повторные пароксизмы желудочковой тахикардии, в том числе в постинфарктном и раннем послеоперационном периоде.

Для купирования аритмического приступа внутримышечно вводят 200 мг Лидокаина. Если терапевтический эффект отсутствует, то процедуру повторяют через 3 часа. При тяжелой форме аритмии показано струйное внутривенное введение и последующее внутримышечное. Противопоказания Лидокаина:

- синоатриальная блокада;

- выраженная брадикардия;

- кардиогенный шок;

- синдром Адама-Стокса;

- беременность;

- лактация;

- синдром слабости синусового узла;

- сердечная недостаточность;

- нарушения внутрижелудочковой проводимости.

Внутривенные и внутримышечные инъекции Лидокаина с осторожностью используют при хронической сердечной недостаточности, синусовой брадикардии, артериальной гипотензии, печеночной и почечной дисфункции. Побочные эффекты препарата:

- эйфория;

- головокружение;

- головная боль;

- дезориентация;

- нарушения сознания;

- рвота, тошнота;

- коллапс;

- брадикардия;

- понижение давления.

Аритмогенное действие антиаритмических препаратов этой группы привело к ограничению их использования. Их основной эффект – удлинение внутрисердечной проводимости. Представителем таких антиаритмиков является лекарство Ритмонорм на основе пропафенона. Этот активный компонент замедляет приток крови ионов натрия в кардиомиоциты, уменьшая тем самым их возбудимость. Показания к применению Ритмонорма:

- выраженная желудочковая пароксизмальная тахиаритмия, представляющая угрозу жизни;

- наджелудочковые пароксизмальные тахиаритмии;

- AV-узловая и наджелудочковая тахикардия у лиц с пароксизмальной фибрилляцией предсердий.

Таблетки Ритмонорм принимают внутрь, проглатывая целиком, чтобы не почувствовать их горький вкус. Взрослым с массой тела от 70 кг назначают 150 мг до 3 раз в день. Через 3–4 суток дозировку можно увеличить до 300 мг по 2 раза. Если вес пациента менее 70 кг, лечение начинают с более низкой дозы. Ее не повышают, если терапия длится менее 3–4 дней. Среди распространенных побочных эффектов Ритмонорма выделяют тошноту, рвоту, металлический привкус во рту, головокружение, головную боль. Противопоказания к применению этого препарата:

- инфаркт миокарда в последние 3 месяца;

- синдром Бругада;

- изменения водно-электролитного баланса;

- возраст до 18 лет;

- миастения гравис;

- обструктивная хроническая болезнь легких;

- совместное применение с Ритонавиром;

- выраженные изменения миокарда.

Антиаритмики 2 класса называются бета-блокаторами. Их основные действия – снижение артериального давления и расширение сосудов. По этой причине они часто используются при гипертонической болезни, инфаркте миокарда, недостаточности кровообращения. Кроме снижения давления, бета-адреноблокаторы способствуют нормализации пульса, даже если у пациента есть устойчивость к сердечным гликозидам.

Препараты данной группы эффективны при повышении тонуса симпатической нервной системы на фоне стресса, вегетативного расстройства, гипертонии, ишемии. Из-за этих патологий в крови повышается уровень катехоламинов, включая адреналин, который действует на бета-адренорецепторы миокарда. Бета-блокаторы препятствуют такому процессу, предупреждая чрезмерную стимуляцию сердца. Описанными свойствами обладают:

- Анаприлин. Основан на пропранололе, который является адреноблокатором неизбирательного действия. Уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает сократительную силу миокарда. Показания: синусовая, мерцательная и наджелудочковая тахикардия, артериальная гипертензия, стенокардия напряжения, профилактика приступов мигрени. Принимать начинают по 40 мг 2 раза в день. За сутки доза не должна превышать 320 мг. При нарушениях сердечного ритма рекомендуют принимать по 20 мг 3 раза в сутки с постепенным увеличением до 120 мг, разделенных на 2–3 приема. Противопоказания: артериальная гипотензия, синусовая брадикардия, синотриальная блокада, сердечная недостаточность, бронхиальная астма, метаболический ацидоз, склонности к бронхоспазму, вазомоторный ринит. Из побочных реакций возможно развитие мышечной слабости, синдрома Рейно, сердечной недостаточности, рвоты, боли в животе.

- Метопролол. Это кардиоселективный адреноблокатор, обладающий антиангинальным, гипотензивным и антиаритмическим действием. Препарат показан при гипертонии, инфаркте миокарда, суправентрикулярной, желудочковой, и мерцательной аритмии, синусовой и предсердной тахикардии, трепетании и фибрилляции предсердий, желудочковой экстрасистолии. Суточная дозировка – 50 мг 1–2 раза. Побочные эффекты Метопролола многочисленны, поэтому их стоит уточнить в подробной инструкции к препарату. Противопоказано лекарство при кардиогенном шоке, острой сердечной недостаточности, лактации, внутривенном вливании Верапамила, артериальной гипотензии.

Это антиаритмические препараты 3 класса. Они замедляют электрические процессы в кардиомиоцитах за счет блокады проникновения в эти клетки ионов калия. В этой категории антиаритмиков чаще используют Амиодарон. Он основан на одноименном компоненте, который проявляет коронаровазодилатирующее, антиаритмическое и антиангинальное действия. Последнее обусловлено блокадой b-адренергических рецепторов. Дополнительно Амиодарон снижает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Показания к применению:

- пароксизм мерцания;

- профилактика фибрилляции желудочков;

- желудочковая тахикардия;

- трепетание предсердий;

- парасистолия;

- желудочковая и предсердная экстрасистолии;

- аритмии на фоне коронарной и хронической сердечной недостаточности;

- желудочковые аритмии.

Начальная доза Амиодарона составляет 600–800 мг в сутки, которую разделяют на несколько приемов. Суммарная дозировка должна составлять 10 г, ее достигают за 5–8 суток. После приема могут наблюдаться головокружение, головные боли, слуховые галлюцинации, фиброз легких, плеврит, проблемы со зрением, нарушения сна и памяти. Противопоказан Амиодрон при:

- кардиогенном шоке;

- коллапсе;

- гипокалиемии;

- синусовой брадикардии;

- недостаточном выделении гормонов щитовидной железы;

- тиреотоксикозе;

- приеме ингибиторов МАО;

- синдроме слабого синусового узла;

- в возрасте до 18 лет.

Антиаритмики 4 класса – это блокаторы медленных кальциевых каналов. Их действие заключается в блокаде медленного тока кальция, что помогает подавить эктопические очаги в предсердиях и снизить автоматизм синусового узла. Данные препараты часто применяются при гипертонии, поскольку они способны снижать артериальное давление. Примеры таких лекарств:

- Верапамил. Обладает антиангинальным, гипотензивным и антиаритмическим действиями. Показания: мерцательная тахиаритмия, синусовая, суправентрикулярная тахикардия, наджелудочковая экстрасистолия, стабильная стенокардия напряжения, гипертония. Запрещен Верапамил при беременности, лактации, выраженной брадикардии, артериальной гипотензии. Дозировка составляет 40–80 мг в сутки. После приема могут возникнуть покраснение лица, брадикардия, тошнота, запор, головокружение, головная боль, увеличение массы тела.

- Дилтиазем. Действует тем же образом, как и Верапамил. Дополнительно улучшает коронарный и мозговой кровоток. Дилтиазем используется после перенесенного инфаркта миокарда, при гипертонии, диабетической ретинопатии, стенокардии напряжения, наджелудочковых тахикардиях, приступах мерцательной аритмии. Дозировка подбирается индивидуально в зависимости от показаний. Противопоказания Дилтиазема: атриовентрикулярная блокада, тяжелое течение гипертонии, фибрилляция и трепетание предсердий, почечная недостаточность, лактация. Возможные побочные эффекты: парестезии, депрессия, головокружения, утомляемость, брадикардия, запоры, тошнота, сухость во рту.

Существуют препараты, не относящиеся к антиаритмическим, но обладающие этим эффектом. Они помогают при пароксизмальной тахикардии, легких приступах мерцательной аритмии, желудочковой и суправентрикулярной экстрасистолиях. Примеры подобных лекарств:

- Сердечные гликозиды: Коргликон, Строфантин, Дигоксин. Применяются для восстановления синусового ритма, купирования суправентрикулярной тахикардии.

- Препараты, содержащие ионы магния и калия: Панангин, Аспаркам. Помогают уменьшить скорость электрических процессов в миокарде. Показаны при желудочковых и суправентрикулярных нарушениях ритма.

- Холинолитики: Атропин, Метацин. Это противоаритмические препараты при брадикардии.

- Сульфат магния. Используется при аритмии типа «пируэт», возникающей после жидкой белковой еды, длительного приема некоторых антриаритмиков и выраженных электролитных нарушений.

Более безопасными являются растительные препараты, в том числе и антиаритмические. Кроме нормализации частоты сердечных сокращений, большинство из них проявляют седативные, болеутоляющие и спазмолитические действия. Примеры таких препаратов:

- Валериана. Содержит экстракт одноименного растения. Оказывает седативное, антиаритмическое, желчегонное и болеутоляющее действия. Принимать в день нужно по 1–2 таблетки или 20–40 капель 3 раза. Противопоказания: первый триместр беременности, дефицит лактазы, сахаразы или изомальтазы, возраст до 3 лет, глюкозо-галактозная абсорбция. Из побочных эффектов возможны сонливость, запор, заторможенность, слабость мышц. Цена – 50 таблеток – 56 р.

- Пустырник. Основан на экстракте одноименного растения. Проявляет гипотензивный и седативный эффекты. Дозировка составляет 14 мг 3–4 раза за сутки. Противопоказание – высокая чувствительность к составу препарата. Побочные реакции: сыпь, раздражения и покраснения на коже. Цена таблеток – 17 р.

- Ново-пассит. Содержит экстракты хмеля, мелиссы, зверобоя, боярышника и гвайфенезин. Обладает седативным действием. Препарат принимают по 1 таблетке 3 раза за сутки. Побочные реакции: головокружение, рвота, запор, спазмы, тошнота, повышенная сонливость. Запрещено средство при миастении, в возрасте до 12 лет. Цена – 660 р. за 60 таблеток.

- Персен. Содержит экстракты мелиссы, перечной мяты, валерианы. Проявляет успокаивающее, седативное и спазмолитическое свойства. Принимают лекарство 2–3 раза за сутки по 2–3 таблетки. После приема возможно развитие запоров, сыпи на коже, бронхоспазма, гиперемии. Противопоказания Персена: артериальная гипотензия, непереносимость фруктозы, беременность, лактация, возраст менее 12 лет, желчекаменная болезнь.

источник

Почти все пациенты кардиолога так или иначе сталкивались с аритмиями различного рода. Современная фармакологическая промышленность предлагает множество противоаритмических препаратов, характеристики и классификацию которых рассмотрим в этой статье.

Антиаритмические средства делятся на четыре основных класса. I класс дополнительно делится на 3 подкласса. В основе этой классификации лежит действие препаратов на электрофизиологические свойства сердца, то есть на способность его клеток вырабатывать и проводить электрические сигналы. Препараты каждого класса действуют на свои «точки приложения», поэтому их эффективность при разных аритмиях отличается.

В стенке клеток миокарда и проводящей системы сердца имеется большое число ионных каналов. Через них идет движение ионов калия, натрия, хлора и других внутрь клетки и из нее. Движение заряженных частиц формирует потенциал действия, то есть электрический сигнал. Действие антиаритмических препаратов основано на блокаде тех или иных ионных каналов. В результате прекращается течение ионов, и подавляется выработка патологических импульсов, вызывающих аритмию.

Классификация антиаритмических препаратов:

- I класс – блокаторы быстрых натриевых каналов:

1. IА – хинидин, новокаинамид, дизопирамид, гилуритмал;

2. IВ – лидокаин, пиромекаин, тримекаин, токаинид, мексилетин, дифенин, априндин;

3. IС – этацизин, этмозин, боннекор, пропафенон (ритмонорм), флекаинид, лоркаинид, аллапинин, индекаинид.

- II класс – бета-адреноблокаторы (пропранолол, метопролол, ацебуталол, надолол, пиндолол, эсмолол, алпренолол, тразикор, корданум).

- III класс – блокаторы калиевых каналов (амиодарон, бретилия тозилат, соталол).

- IV класс – блокаторы медленных кальциевых каналов (верапамил).

- Другие антиаритмические препараты (натрия аденозинтрифосфат, калия хлорид, магния сульфат, сердечные гликозиды).

Эти лекарства блокируют натриевые ионные каналы и прекращают поступление натрия в клетку. Это приводит к замедлению прохождения волны возбуждения по миокарду. В результате исчезают условия для быстрой циркуляции патологических сигналов в сердце, и аритмия прекращается.

Препараты IА класса назначаются при суправентрикулярной и желудочковой экстрасистолии, а также для восстановления синусового ритма при фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии) и для профилактики повторных ее приступов. Они показаны для лечения и профилактики суправентрикулярных и желудочковых тахикардий.

Наиболее часто из этого подкласса используют хинидин и новокаинамид.

Хинидин применяется при пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии и пароксизмах

Самое опасное побочное действие – развитие особой формы желудочковой тахикардии. Она может быть причиной внезапной смерти больного. Поэтому лечение хинидином необходимо проводить под наблюдением врача и с контролем электрокардиограммы.

Хинидин противопоказан при атриовентрикулярной и внутрижелудочковой блокаде, тромбоцитопении, интоксикации сердечными гликозидами, сердечной недостаточности, артериальной гипотензии, беременности.

Этот препарат применяется по тем же показаниям, что и хинидин. Он довольно часто назначается внутривенно для купирования пароксизма фибрилляции предсердий. При внутривенном введении препарата может резко снизиться артериальное давление, поэтому вводят раствор очень медленно.

Введение препарата противопоказано на фоне атриовентрикулярной блокады, при тяжелой сердечной или почечной недостаточности. Он не должен применяться при кардиогенном шоке и артериальной гипотензии.

Эти лекарства мало влияют на синусовый узел, предсердия и атриовентрикулярное соединение, поэтому при суправентрикулярных аритмиях они неэффективны. Препараты IВ класса применяются для лечения желудочковых нарушений ритма (экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия), а также для терапии аритмий, вызванных гликозидной интоксикацией (передозировкой сердечных гликозидов).

Наиболее часто используемый препарат этого класса – лидокаин. Он вводится внутривенно для лечения тяжелых желудочковых нарушений ритма, в том числе при остром инфаркте миокарда.

Применение лидокаина противопоказано при синдроме слабости синусового узла, атриовентрикулярной блокаде. Он не назначается при тяжелых суправентрикулярных аритмиях из-за риска развития фибрилляции предсердий.

Эти лекарства удлиняют внутрисердечную проводимость, особенно в системе Гиса-Пуркинье. Эти средства имеют выраженный аритмогенный эффект, поэтому их применение в настоящее время ограничено. Из медикаментов этого класса используется в основном ритмонорм (пропафенон).

Этот препарат применяется для лечения желудочковых и суправентрикулярных аритмий, в том числе при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта. В связи с риском аритмогенного эффекта, лекарство должно использоваться под контролем врача.

При повышении тонуса симпатической нервной системы (например, при стрессах, вегетативных расстройствах, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца) в кровь выделяется большое количество катехоламинов, в частности, адреналина. Эти вещества стимулируют бета-адренорецепторы миокарда, приводя к электрической нестабильности сердца и развитию аритмий. Основной механизм действия бета-блокаторов заключается в предупреждении избыточной стимуляции этих рецепторов. Таким образом, эти препараты защищают миокард.

Кроме того, бета-адреноблокаторы понижают автоматизм и возбудимость клеток, составляющих проводящую систему. Поэтому под их влиянием замедляется сердечный ритм.

Замедляя атриовентрикулярную проводимость, бета-блокаторы снижают частоту сокращений сердца при фибрилляции предсердий.

Бета-адреноблокаторы применяются в лечении фибрилляции и трепетания предсердий, а также для купирования и профилактики суправентрикулярных аритмий. Помогают они справиться и с синусовой тахикардией.

Наиболее часто для лечения нарушений ритма применяются анаприлин (пропранолол) и метопролол.

К побочным эффектам этих препаратов относят снижение сократимости миокарда, замедление пульса, развитие атриовентрикулярной блокады. Эти лекарства могут вызывать ухудшение периферического кровотока, похолодание конечностей.

Применение пропранолола ведет к ухудшению бронхиальной проходимости, что важно для больных с бронхиальной астмой. У метопролола это свойство выражено слабее. Бета-блокаторы способны утяжелять течение сахарного диабета, приводя к повышению уровня глюкозы в крови (особенно пропранолол).

Эти медикаменты влияют и на нервную систему. Они способны вызывать головокружение, сонливость, ухудшение памяти и депрессию. Кроме того, они изменяют нервно-мышечную проводимость, являясь причиной слабости, утомляемости, снижения силы мышц.

Иногда после приема бета-блокаторов отмечаются кожные реакции (сыпь, зуд, алопеция) и изменения со стороны крови (агранулоцитоз, тромбоцитопения). Прием этих средств у некоторых мужчин приводит к развитию эректильной дисфункции.

Следует помнить о возможности синдрома отмены бета-блокаторов. Он проявляется в форме ангинозных приступов, желудочковых нарушений ритма, повышении артериального давления, учащении пульса, снижении переносимости физической нагрузки. Поэтому отменять эти медикаменты нужно медленно, в течение двух недель.

Противопоказаниями являются также синусовая брадикардия, атриовентрикулярная блокада II степени, снижение систолического артериального давления ниже 100 мм рт. ст.

Эти средства блокируют калиевые каналы, замедляя электрические процессы в клетках сердца. Наиболее часто применяемый препарат из этой группы – амиодарон (кордарон). Помимо блокады калиевых каналов, он действует на адренергические и М-холинорецепторы, подавляет связывание тиреоидного гормона с соответствующим рецептором.

Кордарон медленно накапливается в тканях и так же медленно из них высвобождается. Максимальный эффект достигается лишь через 2 – 3 недели после начала лечение. После отмены препарата антиаритмическое действие кордарона также сохраняется в течение как минимум 5 дней.

Кордарон применяется для профилактики и лечения суправентрикулярных и желудочковых аритмий, мерцательной аритмии, нарушений ритма на фоне синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта. Он используется для предотвращения угрожающих жизни желудочковых аритмий у больных с острым инфарктом миокарда. Кроме того, кордарон можно применять при постоянной фибрилляции предсердий для уменьшения частоты сокращений сердца.

Кордарон может быть причиной синусовой брадикардии, замедления внутрисердечной проводимости, а также тошноты, рвоты и запоров. Аритмогенный эффект развивается у 2 – 5% больных, принимающих это лекарство. Кордарон обладает эмбриотоксичностью.

Этот препарат не назначается при исходной брадикардии, нарушениях внутрисердечной проводимости, удлинении интервала Q-T. Он не показан при артериальной гипотензии, бронхиальной астме, болезнях щитовидной железы, беременности. При сочетании кордарона с сердечными гликозидами дозу последних необходимо уменьшить в два раза.

Эти средства блокируют медленный ток кальция, снижая автоматизм синусового узла и подавляя эктопические очаги в предсердиях. Основным представителем этой группы является верапамил.

Верапамил назначается для купирования и профилактики пароксизмов суправентрикулярной тахикардии, при лечении суправентрикулярной экстрасистолии, а также для снижения частоты сокращений желудочков при фибрилляции и трепетании предсердий. При желудочковых нарушениях ритма верапамил неэффективен. Побочные эффекты препарата включают синусовую брадикардию, атриовентрикулярную блокаду, артериальную гипотензию, в некоторых случаях – снижение сократительной способности сердца.

Верапамил противопоказан при атриовентрикулярной блокаде, тяжелой сердечной недостаточности и кардиогенном шоке. Препарат не следует использовать при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта, так как это приведет к увеличению частоты сокращений желудочков.

Натрия аденозинтрифосфат замедляет проводимость в атриовентрикулярном узле, что позволяет использовать его для купирования суправентрикулярных тахикардий, в том числе на фоне синдрома Вольфа -Паркинсона-Уайта. При его введении часто возникает покраснение лица, одышка, давящая боль в груди. В некоторых случаях появляется тошнота, металлический привкус во рту, головокружение. У ряда больных может развиться желудочковая тахикардия. Препарат противопоказан при атриовентрикулярной блокаде, а также при плохой переносимости этого средства.

Препараты калия помогают уменьшить скорость электрических процессов в миокарде, а также подавляют механизм re-entry. Хлорид калия применяется для лечения и профилактики почти всех суправентрикулярных и желудочковых нарушений ритма, особенно в случаях гипокалиемии при инфаркте миокарда, алкогольной кардиомиопатии, интоксикации сердечными гликозидами. Побочные эффекты – замедление пульса и атриовентрикулярной проводимости, тошнота и рвота. Одним из ранних признаков передозировки калия являются парестезии (нарушения чувствительности, «мурашки» в пальцах кистей). Препараты калия противопоказаны при почечной недостаточности и атриовентрикулярной блокаде.

Сердечные гликозиды могут применяться для купирования суправентрикулярных тахикардий,

источник