Аденовирусная инфекция — группа антропонозных острых вирусных заболеваний с поражением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани преимущественно у детей и лиц молодого возраста. Термин «аденовирусы» был предложен Эндерсом и Френсисом в 1956 г., а болезни, вызываемые этим возбудителем, стали называть аденовирусными.

Коды по МКБ -10

В34.0. Аденовирусная инфекция неуточнённая.

В30.0. Кератоконъюнктивит, вызванный аденовирусом.

В30.1. Конъюнктивит, вызванный аденовирусом.

Возбудители — аденовирусы рода Mastadenovirus (аденовирусы млекопитающих) cемейства Adenoviridae. В состав рода входит 80 видов (серотипов).

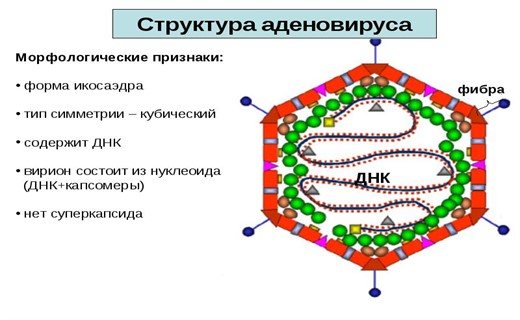

В семейство объединены вирусы с голым капсидом, средний диаметр вириона равен 60–90 нм. Зрелый вирус состоит из 252 капсомеров, включая 240 гексонов, которые образуют грани, и 12 пентонов, образующих вертикали. Геном представлен линейной двунитчатой ДНК. Каждый вирион имеет не менее 7 антигенных детерминант. Антигенные свойства положены в основу классификации адено-вирусов. Нуклеокапсид — единый комплемент-связывающий антиген данного семейства. Именно поэтому аденовирусы выявляют в РСК с помощью группоспецифической сыворотки. Гексоны содержат реактивные детерминанты семейства и типоспецифические антигены, которые действуют при высвобождении гексонов из вириона и отвечают за проявление токсического эффекта. Антигены гексонов содержат также родо- и группоспецифичные детерминанты. Пентоны содержат малые антигены вируса и реактивный растворимый антиген семейства, обнаруживаемый в инфицированных клетках. Очищенные нити ДНК содержат главный типоспецифический антиген. Пентоны и нити обусловливают гемагглютинирующие свойства вирусов. Поверхностные антигены структурных белков видо- и типо- специфичны. Геном представлен линейной двунитевой молекулой ДНК.

Аденовирусы чрезвычайно устойчивы в окружающей среде. Сохраняются в замороженном состоянии, адаптируются к температуре от 4 до 50 °С. В воде при 4 °С они сохраняют жизнеспособность 2 года; на стекле, одежде выживают в течение 10–45 дней. Резистентны к эфиру и другим растворителям липидов. Погибают от воздействия ультрафиолетового излучения, хлора; при температуре 56 °С погибают через 30 мин.

Для человека патогенны 49 видов аденовирусов, наибольшее значение имеют серовары типов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 21, причём типы 1, 2, 5, 6 чаще вызывают заболевания у дошкольников; типы 3, 4, 7, 14, 21 — у взрослых.

Источник инфекции — больной человек, выделяющий вирус в окружающую среду на протяжении всей болезни, а также вирусоноситель. Выделение вирусов происходит из верхних дыхательных путей, с фекалиями, слезами. Роль «здоровых» вирусоносителей в передаче инфекции достаточна значима. Максимальные сроки вирусовыделения составляют 40–50 дней. Аденовирусные конъюнктивиты могут быть нозокомиальной инфекцией. Механизм передачи — воздушно-капельный, фекально-оральный.

Пути передачи — воздушно-капельный, пищевой, контактно-бытовой. Возможно внутриутробное инфицирование плода. Восприимчивость высокая. Болеют преимущественно дети и молодые люди. Сезонность не имеет решающего значения, но в холодное время года частота заболеваний аденовирусными инфекциями возрастает, за исключением фарингоконъюнктивальной лихорадки, которая диагностируется летом. Характер эпидемического процесса во многом определяется серологическими типами аденовирусов. Эпидемии, вызванные аденовирусами типов 1, 2, 5, бывают редко, чаще встречаются типы 3, 7. После перенесённой болезни формируется видоспецифический иммунитет. меры профилактики

В профилактике аденовирусных заболеваний основная роль принадлежит методам повышения неспецифической резистентности организма (закаливание, рациональное питание). Во время эпидемических вспышек контактным лицам назначают интерферон или препараты из группы индукторов интерферона. В очаге проводят текущую дезинфекцию. Во время вспышек аденовирусных инфекций детей разобщают на срок не менее 10 дней после выявления последнего больного.

В патологический процесс вовлекаются различные органы и ткани: дыхательные пути, лимфоидная ткань, кишечник, мочевой пузырь, глаза, головной мозг.

Аденовирусы серотипов 3, 4, 8, 19 вызывают конъюнктивит, а серотипы 40, 41 обусловливают развитие гастроэнтерита. Инфекции, вызываемые серотипами 3, 7, 11, 14, 21, протекают остро с быстрой элиминацией возбудителя. Серотипы 1, 2, 5, 6 вызывают легко протекающие заболевания, но могут длительно персистировать в лимфоидной ткани миндалин, аденоидов, мезентериальных лимфатических узлах и т.д. Аденовирусы могут проникать через плаценту, вызывая аномалии развития плода, пневмонии новорождённых. Входные ворота инфекции — верхние отделы дыхательных путей или слизистая оболочка конъюнктив.

Первичная репликация вируса происходит в эпителиальных клетках слизистой оболочки дыхательных путей и кишечника, в конъюнктиве глаз и лимфоидной ткани (миндалины, мезентериальные лимфатические узлы). Аденовирусы, циркулируя в крови, поражают эндотелий сосудов. В поражённых клетках образуются внутриядерные включения овальной или округлой формы, содержащие ДНК.

Клетки увеличиваются, подвергаются деструкции, под эпителием накапливается серозная жидкость. Это приводит к экссудативному воспалению слизистых обо- лочек, образованию фибринозных плёнок и некрозу. Наблюдают лимфоидную инфильтрацию глубоких слоёв стенок трахеи и бронхов. В просвете бронхов содержится серозный экссудат с примесью макрофагов и единичных лейкоцитов.

У детей раннего возраста вирусы могут бронхогенным путём достигать альвеол, вызывая пневмонию. Помимо местных изменений аденовирусы оказывают общее токсическое воздействие на организм, выражающееся симптомами интоксикации.

Инкубационный период длится от 5 до 14 дней.

Аденовирусная инфекция отличается полиморфизмом клинических симптомов и синдромов. В клинической картине могут преобладать симптомы, свидетельствующие о поражении дыхательных путей, глаз, кишечника, мочевого пузыря, лимфоидной ткани. Возможно развитие менингоэнцефалита. У взрослых аденовирусная инфекция протекает чаще в латентной форме, у лиц молодого возраста — в клинически выраженной. Заболевание развивается постепенно. Температура повышается с первого дня болезни, её продолжительность варьирует от 5–7 дней до 2 нед. Иногда субфебрилитет сохраняется до 4–6 нед, может быть двуволновая лихорадка, редко наблюдают три волны. В большинстве случаев симптомы интоксикации выражены умеренно даже при высокой лихорадке.

В связи с тропностью аденовирусов к лимфоидной ткани с первых дней болезни в процесс вовлекаются носоглоточные миндалины и появляются затруднённое носовое дыхание, одутловатость лица, серозный ринит с обильным отделяемым (особенно в младших возрастных группах). Характерный признак болезни — фарингит с выраженным экссудативным компонентом. Фарингит характеризуется умеренной болью или першением в горле. При осмотре выявляют гиперплазию лимфоидных фолликулов на фоне отёчной и гиперемированной слизистой оболочки задней стенки глотки. Миндалины увеличены, у некоторых больных видны белые нежные налёты, которые легко снять шпателем.

У взрослых в отличие от детей клинические признаки бронхита выявляют редко. Для детей характерен умеренный непродолжительный кашель со скудным слизистым отделяемым. Кроме того, почти у каждого пятого заболевшего ребёнка развивается острый стенозирующий ларинготрахеит, который протекает тяжело, с выраженным экссудативным компонентом. У некоторых детей возникает обструктивный синдром, имеющий отёчную или смешанную формы. Он может сохраняться до 3 нед. При этом кашель влажный, навязчивый; выдох затруднён, одышка смешанного типа. Аускультативно определяется большое количество влажных разнокалиберных и единичных сухих хрипов. У детей раннего возраста возможно развитие облитерирующего бронхита.

Нередко аденовирусная инфекция сопровождается умеренной лимфоаденопатией. Увеличиваются шейные, поднижнечелюстные, медиастинальные и мезентериальные лимфатические узлы. Мезаденит проявляется либо на фоне других проявлений аденовирусной инфекции, либо как основной синдром. Основной клинический признак — острая приступообразная боль преимущественно в нижней части живота (в правой подвздошной, околопупочной областях). Часто появляется тошнота, реже рвота, диарея. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы практически отсутствуют. У части больных имеет место гепатолиенальный синдром, иногда с повышением активности аминотрансфераз (АЛТ, АСТ).

Часто развивается конъюнктивит. Вначале он односторонний, позже поражается второй глаз. Различают катаральный, фолликулярный и плёнчатый конъюнктивит. Последняя форма наиболее типична. Конъюнктива век гиперемирована, зернистая, несколько набухшая; возможно небольшое выделение секрета. Через 1–3 дня на конъюнктиве появляются белые или серовато-белые плёнчатые налёты. Частый симптом — отёк век. Реже наблюдают кератоконъюнктивит, при котором образуется инфильтрат в субэпителиальном слое роговицы, возникает её помутнение, снижается острота зрения. Процесс длится до одного месяца и, как правило, обратим.

У взрослых при аденовирусной инфекции могут быть клинические признаки цистита. Описаны случаи острого энцефалита, вызываемого чаще серотипом 7 аденовирусов. В самостоятельную форму болезни выделена фарингоконъюнктивальная лихорадка, имеющая довольно чёткую клиническую картину, с высокой 4–7-дневной лихорадкой, интоксикацией, ринофарингитом, плёнчатым конъюнктивитом.

Частые осложнения — отит, синусит и пневмония, развивающиеся в результате присоединения вторичной инфекции. Нередко на фоне аденовирусной инфекции происходит обострение хронического тонзиллита. Описаны случаи осложнения аденовирусного мезаденита кишечной инвагинацией.

Клинически аденовирусную инфекцию диагностируют по наличию конъюнктивита, фарингита, лимфаденопатии на фоне лихорадки.

Картина крови при аденовирусной инфекции неспецифична и не имеет диагностического значения. Серологическая диагностика используется для ретроспективной расшифровки этиологии ОРВИ. Широко применяют РТГА и РСК.

Методы экспресс-диагностики представлены реакцией непрямой гемадсорбции, ИФА и РИФ. Они позволяют в течение 3–4 ч обнаружить антигены аденовирусов в эпителиальных клетках носовой полости. Соскоб клеток производится в первые дни инфекционного процесса. Обнаружение вирусных антигенов в ядрах эпителиальных клеток свидетельствует о латентном течении инфекционного процесса, наличие антигенов в цитоплазме позволяет диагностировать острое заболевание.

Выделение вируса в культуре ткани используется для научных целей.

Дифференциальную диагностику проводят с ОРВИ другой этиологии, дифтерией ротоглотки, дифтерией глаза, ангиной. Аденовирусная инфекция имеет ряд сходных симптомов с инфекционным мононуклеозом, брюшным тифом.

Иерсиниоз также протекает с явлениями фарингита, конъюнктивита, гепатолиенальным синдромом, диареей и продолжительной лихорадкой.

Показание для консультации хирурга — развитие аденовирусного мезаденита, протекающего с выраженными болями в животе и рвотой. Консультация офтальмолога показана при поражении глаз.

Лечение большинства больных проводят в домашних условиях. Госпитализации подлежат больные с тяжёлой формой болезни, с осложнениями, сопутствующими заболеваниями, а также по эпидемиологическим показаниям.

В лихорадочном периоде показан постельный режим. Специальной диеты не требуется.

В большинстве случаев при неосложнённой форме аденовирусной инфекции этиотропную терапию не назначают. При тяжёлом течении инфекционного процесса возможно назначение арбидола, препаратов интерферона и его индукторов. Среди препаратов интерферона лейкоцитарного человеческого используют: интерферон лейкоцитарный человеческий сухой 2 раза в сутки в оба носовых хода по 5 капель (по 0,25 л), интерлок по 1 капле 10 раз в сутки в каждый глаз (для лечения конъюнктивита), лейкинферон для инъекций сухой (вводят в/м, ингаляционно) 100 тыс. МЕ. Антибиотики показаны при присоединении вторичной бактериальной инфекции.

Прогноз обычно благоприятный. Выписка из стационара проводится после клинического выздоровления.

Диспансерное наблюдение не проводят.

Инкубационный период длится от 5 до 14 дней.

Аденовирусная инфекция отличается полиморфизмом клинических симптомов и синдромов. В клинической картине могут преобладать симптомы, свидетельствующие о поражении дыхательных путей, глаз, кишечника, мочевого пузыря. лимфоидной ткани. Возможно развитие менингоэнцефалита. У взрослых аденовирусная инфекция протекает чаще в латентной форме, у лиц молодого возраста — в клинически выраженной. Заболевание развивается постепенно. Температура повышается с первого дня болезни, её продолжительность варьирует от 5-7 дней до 2 нед. Иногда субфебрилитет сохраняется до 4-6 нед, может быть двухволновая лихорадка, редко наблюдают три волны. В большинстве случаев симптомы интоксикации выражены умеренно даже при высокой лихорадке.

В связи с тропностью аденовирусов к лимфоидной ткани с первых дней болезни в процесс вовлекаются носоглоточные миндалины и появляются затруднённое носовое дыхание, одутловатость лица, серозный ринит с обильным отделяемым (особенно в младших возрастных группах). Характерный признак болезни — фарингит с выраженным экссудативным компонентом. Фарингит характеризуется умеренной болью или першением в горле. При осмотре выявляют гиперплазию лимфоидных фолликулов на фоне отёчной и гиперемированной слизистой оболочки задней стенки глотки. Миндалины увеличены, у некоторых больных видны белые нежные налёты, которые легко снять шпателем.

У взрослых в отличие от детей клинические признаки бронхита выявляют редко. Для детей характерен умеренный непродолжительный кашель со скудным слизистым отделяемым. Кроме того, почти у каждого пятого заболевшего ребёнка развивается острый стенозирующий ларинготрахеит, который протекает тяжело, с выраженным экссудативным компонентом. У некоторых детей возникает обструктивный синдром, имеющий отёчную или смешанную формы. Он может сохраняться до 3 нед. При этом кашель влажный, навязчивый; выдох затруднён, одышка смешанного типа. Аускультативно определяется большое количество влажных разнокалиберных и единичных сухих хрипов. У детей раннего возраста возможно развитие облитерирующего бронхита.

Нередко аденовирусная инфекция сопровождается умеренной лимфоаденопатией. Увеличиваются шейные, поднижнечелюстные, медиастинальные и мезентериальные лимфатические узлы. Мезаденит проявляется либо на фоне других проявлений аденовирусной инфекции, либо как основной синдром. Основной клинический признак — острая приступообразная боль преимущественно в нижней части живота (в правой подвздошной, околопупочной областях). Часто появляется тошнота, реже рвота, диарея. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы практически отсутствуют. У части больных имеет место гепатолиенальный синдром, иногда с повышением активности аминотрансфераз (АЛТ, ACT).

Часто развивается конъюнктивит. Вначале он односторонний, позже поражается второй глаз. Различают катаральный, фолликулярный и плёнчатый конъюнктивит. Последняя форма наиболее типична. Конъюнктива век гиперемирована, зернистая, несколько набухшая; возможно небольшое выделение секрета. Через 1-3 дня на конъюнктиве появляются белые или серовато-белые плёнчатые налёты. Частый симптом — отёк век. Реже наблюдают кератоконъюнктивит, при котором образуется инфильтрат в субэпителиальном слое роговицы, возникает её помутнение, снижается острота зрения. Процесс длится до одного месяца и, как правило, обратим.

У взрослых при аденовирусной инфекции могут быть клинические признаки цистита. Описаны случаи острого энцефалита, вызываемого чаще серотипом 7 аденовирусов. В самостоятельную форму болезни выделена фарингоконъюнктивальная лихорадка, имеющая довольно чёткую клиническую картину, с высокой 4-7-дневной лихорадкой, интоксикацией, ринофарингитом, плёнчатым конъюнктивитом.

источник

Аденовирусная инфекция — группа антропонозных острых вирусных заболеваний с поражением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани преимущественно у детей и лиц молодого возраста.

Термин «аденовирусы» был предложен Эндерсом и Френсисом в 1956 г., а болезни, вызываемые этим возбудителем, стали называть аденовирусными.

Источник инфекции — больной человек, выделяющий вирус в окружающую среду на протяжении всей болезни, а также вирусоноситель. Выделение вирусов происходит из верхних дыхательных путей, с фекалиями, слезами. Роль «здоровых» вирусоносителей в передаче инфекции достаточна значима. Максимальные сроки вирусовыделения составляют 40-50 дней. Аденовирусные конъюнктивиты могут быть нозокомиальной инфекцией. Механизм передачи — воздушно-капельный, фекально-оральный. Пути передачи — воздушно-капельный, пищевой, контактно-бытовой. Возможно внутриутробное инфицирование плода. Восприимчивость высокая. Болеют преимущественно дети и молодые люди. Сезонность не имеет решающего значения, но в холодное время года частота заболеваний аденовирусными инфекциями возрастает, за исключением фарингоконъюнктивальной лихорадки, которая диагностируется летом. Характер эпидемического процесса во многом определяется серологическими типами аденовирусов. Эпидемии, вызванные аденовирусами типов 1, 2, 5, бывают редко, чаще встречаются типы 3, 7. После перенесённой болезни формируется видоспецифический иммунитет.

Возбудители — аденовирусы рода Mastadenovirus (аденовирусы млекопитающих) cемейства Adenoviridae. В состав рода входит 80 видов (серотипов).

В семейство объединены вирусы с голым капсидом, средний диаметр вириона равен 60-90 нм. Зрелый вирус состоит из 252 капсомеров, включая 240 гексонов, которые образуют грани, и 12 пентонов, образующих вертикали. Геном представлен линейной двунитчатой ДНК. Каждый вирион имеет не менее 7 антигенных детерминант. Антигенные свойства положены в основу классификации аденовирусов. Нуклеокапсид — единый комплемент-связывающий антиген данного семейства. Именно поэтому аденовирусы выявляют в РСК с помощью группоспецифической сыворотки. Гексоны содержат реактивные детерминанты семейства и типоспецифические антигены, которые действуют при высвобождении гексонов из вириона и отвечают за проявление токсического эффекта. Антигены гексонов содержат также родо- и группоспецифичные детерминанты. Пентоны содержат малые антигены вируса и реактивный растворимый антиген семейства, обнаруживаемый в инфицированных клетках. Очищенные нити ДНК содержат главный типоспецифический антиген. Пентоны и нити обусловливают гемагглютинирующие свойства вирусов. Поверхностные антигены структурных белков видо- и типоспецифичны. Геном представлен линейной двунитевой молекулой ДНК.

Аденовирусы чрезвычайно устойчивы в окружающей среде. Сохраняются в замороженном состоянии, адаптируются к температуре от 4 до 50 °С. В воде при 4 °С они сохраняют жизнеспособность 2 года; на стекле, одежде выживают в течение 10-45 дней. Резистентны к эфиру и другим растворителям липидов. Погибают от воздействия ультрафиолетового излучения, хлора; при температуре 56 °С погибают через 30 мин.

Для человека патогенны 49 видов аденовирусов, наибольшее значение имеют серовары типов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 21, причём типы 1, 2, 5, 6 чаще вызывают заболевания у дошкольников; типы 3, 4, 7, 14, 21 — у взрослых.

В патологический процесс вовлекаются различные органы и ткани: дыхательные пути, лимфоидная ткань, кишечник, мочевой пузырь, глаза, головной мозг. Аденовирусы серотипов 3, 4, 8, 19 вызывают конъюнктивит, а серотипы 40, 41 обусловливают развитие гастроэнтерита. Инфекции, вызываемые серотипами 3, 7, 11, 14, 21, протекают остро с быстрой элиминацией возбудителя. Серотипы 1, 2, 5, 6 вызывают легко протекающие заболевания, но могут длительно персистировать в лимфоидной ткани миндалин, аденоидов, мезентериальных лимфатических узлах и т.д. Аденовирусы могут проникать через плаценту, вызывая аномалии развития плода, пневмонии новорождённых. Входные ворота инфекции — верхние отделы дыхательных путей или слизистая оболочка конъюнктив.

Первичная репликация вируса происходит в эпителиальных клетках слизистой оболочки дыхательных путей и кишечника, в конъюнктиве глаз и лимфоидной ткани (миндалины, мезентериальные лимфатические узлы). Аденовирусы, циркулируя в крови, поражают эндотелий сосудов. В поражённых клетках образуются внутриядерные включения овальной или округлой формы, содержащие ДНК. Клетки увеличиваются, подвергаются деструкции, под эпителием накапливается серозная жидкость. Это приводит к экссудативному воспалению слизистых оболочек, образованию фибринозных плёнок и некрозу. Наблюдают лимфоидную инфильтрацию глубоких слоёв стенок трахеи и бронхов. В просвете бронхов содержится серозный экссудат с примесью макрофагов и единичных лейкоцитов. У детей раннего возраста вирусы могут бронхогенным путём достигать альвеол, вызывая пневмонию. Помимо местных изменений аденовирусы оказывают общее токсическое воздействие на организм, выражающееся симптомами интоксикации.

Инкубационный период длится от 5 до 14 дней.

Основные симптомы и динамика их развития

Аденовирусная инфекция отличается полиморфизмом клинических симптомов и синдромов. В клинической картине могут преобладать симптомы, свидетельствующие о поражении дыхательных путей, глаз, кишечника, мочевого пузыря, лимфоидной ткани. Возможно развитие менингоэнцефалита. У взрослых аденовирусная инфекция протекает чаще в латентной форме, у лиц молодого возраста — в клинически выраженной. Заболевание развивается постепенно. Температура повышается с первого дня болезни, её продолжительность варьирует от 5-7 дней до 2 нед. Иногда субфебрилитет сохраняется до 4-6 нед, может быть двуволновая лихорадка, редко наблюдают три волны. В большинстве случаев симптомы интоксикации выражены умеренно даже при высокой лихорадке.

В связи с тропностью аденовирусов к лимфоидной ткани с первых дней болезни в процесс вовлекаются носоглоточные миндалины и появляются затруднённое носовое дыхание, одутловатость лица, серозный ринит с обильным отделяемым (особенно в младших возрастных группах). Характерный признак болезни — фарингит с выраженным экссудативным компонентом. Фарингит характеризуется умеренной болью или першением в горле. При осмотре выявляют гиперплазию лимфоидных фолликулов на фоне отёчной и гиперемированной слизистой оболочки задней стенки глотки. Миндалины увеличены, у некоторых больных видны белые нежные налёты, которые легко снять шпателем.

У взрослых в отличие от детей клинические признаки бронхита выявляют редко. Для детей характерен умеренный непродолжительный кашель со скудным слизистым отделяемым. Кроме того, почти у каждого пятого заболевшего ребёнка развивается острый стенозирующий ларинготрахеит, который протекает тяжело, с выраженным экссудативным компонентом. У некоторых детей возникает обструктивный синдром, имеющий отёчную или смешанную формы. Он может сохраняться до 3 нед. При этом кашель влажный, навязчивый; выдох затруднён, одышка смешанного типа. Аускультативно определяется большое количество влажных разнокалиберных и единичных сухих хрипов. У детей раннего возраста возможно развитие облитерирующего бронхита.

Нередко аденовирусная инфекция сопровождается умеренной лимфоаденопатией. Увеличиваются шейные, поднижнечелюстные, медиастинальные и мезентериальные лимфатические узлы. Мезаденит проявляется либо на фоне других проявлений аденовирусной инфекции, либо как основной синдром. Основной клинический признак — острая приступообразная боль преимущественно в нижней части живота (в правой подвздошной, околопупочной областях). Часто появляется тошнота, реже рвота, диарея. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы практически отсутствуют. У части больных имеет место гепатолиенальный синдром, иногда с повышением активности аминотрансфераз (АЛТ, АСТ).

Часто развивается конъюнктивит. Вначале он односторонний, позже поражается второй глаз. Различают катаральный, фолликулярный и плёнчатый конъюнктивит. Последняя форма наиболее типична. Конъюнктива век гиперемирована, зернистая, несколько набухшая; возможно небольшое выделение секрета. Через 1-3 дня на конъюнктиве появляются белые или серовато-белые плёнчатые налёты. Частый симптом — отёк век. Реже наблюдают кератоконъюнктивит, при котором образуется инфильтрат в субэпителиальном слое роговицы, возникает её помутнение, снижается острота зрения. Процесс длится до одного месяца и, как правило, обратим.

У взрослых при аденовирусной инфекции могут быть клинические признаки цистита. Описаны случаи острого энцефалита, вызываемого чаще серотипом 7 аденовирусов. В самостоятельную форму болезни выделена фарингоконъюнктивальная лихорадка, имеющая довольно чёткую клиническую картину, с высокой 4-7-дневной лихорадкой, интоксикацией, ринофарингитом, плёнчатым конъюнктивитом.

Клинически аденовирусную инфекцию диагностируют по наличию конъюнктивита, фарингита, лимфаденопатии на фоне лихорадки.

Картина крови при аденовирусной инфекции неспецифична и не имеет диагностического значения. Серологическая диагностика используется для ретроспективной расшифровки этиологии ОРВИ. Широко применяют РТГА и РСК. Методы экспресс-диагностики представлены реакцией непрямой гемадсорбции, ИФА и РИФ. Они позволяют в течение 3-4 ч обнаружить антигены аденовирусов в эпителиальных клетках носовой полости. Соскоб клеток производится в первые дни инфекционного процесса. Обнаружение вирусных антигенов в ядрах эпителиальных клеток свидетельствует о латентном течении инфекционного процесса, наличие антигенов в цитоплазме позволяет диагностировать острое заболевание. Выделение вируса в культуре ткани используется для научных целей.

Дифференциальную диагностику проводят с ОРВИ другой этиологии, дифтерией ротоглотки, дифтерией глаза, ангиной. Аденовирусная инфекция имеет ряд сходных симптомов с инфекционным мононуклеозом, брюшным тифом. Иерсиниоз также протекает с явлениями фарингита, конъюнктивита, гепатолиенальным синдромом, диареей и продолжительной лихорадкой.

В лихорадочном периоде показан постельный режим. Специальной диеты не требуется.

В большинстве случаев при неосложнённой форме аденовирусной инфекции этиотропную терапию не назначают. При тяжёлом течении инфекционного процесса возможно назначение арбидола, препаратов интерферона и его индукторов. Среди препаратов интерферона лейкоцитарного человеческого используют: интерферон лейкоцитарный человеческий сухой 2 раза в сутки в оба носовых хода по 5 капель (по 0,25 л), интерлок по 1 капле 10 раз в сутки в каждый глаз (для лечения конъюнктивита), лейкинферон для инъекций сухой (вводят в/м, ингаляционно) 100 тыс. МЕ. Антибиотики показаны при присоединении вторичной бактериальной инфекции.

В профилактике аденовирусных заболеваний основная роль принадлежит методам повышения неспецифической резистентности организма (закаливание, рациональное питание). Во время эпидемических вспышек контактным лицам назначают интерферон или препараты из группы индукторов интерферона. В очаге проводят текущую дезинфекцию. Во время вспышек аденовирусных инфекций детей разобщают на срок не менее 10 дней после выявления последнего больного.

Частые осложнения — отит, синусит и пневмония, развивающиеся в результате присоединения вторичной инфекции. Нередко на фоне аденовирусной инфекции происходит обострение хронического тонзиллита. Описаны случаи осложнения аденовирусного мезаденита кишечной инвагинацией.

Показания к консультации других специалистов

Показание для консультации хирурга — развитие аденовирусного мезаденита, протекающего с выраженными болями в животе и рвотой. Консультация офтальмолога показана при поражении глаз.

Показания к госпитализации

Лечение большинства больных проводят в домашних условиях. Госпитализации подлежат больные с тяжёлой формой болезни, с осложнениями, сопутствующими заболеваниями, а также по эпидемиологическим показаниям.

Прогноз обычно благоприятный. Выписка из стационара проводится после клинического выздоровления.

Диспансерное наблюдение не проводят.

Дрейзин Р.С., Астафьева Н.В. Острые респираторные заболевания. — М.: Медицина, 1991. — 136 с.

Заплатников А.Л. Иммунопрофилактика и иммунотерапия острых респираторных инфекций у детей // Леч. врач. — 2006. — № 9. — С. 50-56.

Карпухин Г.И., Карпухина О.Г. Диагностика, профилактика и течение острых респираторных заболеваний. — СПб.: Гиппократ, 2000. — 180 с.

Коровина Н.А., Заплатников А.Л. Острые респираторные вирусные инфекции в амбулаторной практике врача педиатра. — М.: Контимед, 2005. — 61 с.

источник

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Аденовирусная инфекция у детей — острое респираторное заболевание с лихорадкой, умеренной интоксикацией, поражением слизистых оболочек дыхательных путей, нередко конъюнктивы глаз, а также лимфоидной ткани.

Заболевание занимает важное место в патологии детей раннего возраста. В межэпидемический период гриппа на долю аденовирусной инфекции в этом возрасте приходится до 25-30% всех вирусных заболеваний дыхательных путей. К 5-летнему возрасту практически все дети переболевают аденовирусной инфекцией, причем половина детей переносит инфекцию повторно.

Источником инфекции являются больные как с явной, так и со скрытой, инаппарантной формой болезни, а также здоровые носители. Наиболее опасны больные в остром периоде заболевания, когда аденовирусы в большой концентрации обнаруживаются в носоглоточных смывах, соскобах с пораженной конъюнктивы, в крови и фекалиях. Больные опасны в течение первых 2 нед болезни, в редких случаях выделение вируса продолжается до 3-4 нед.

Механизм передачи инфекции воздушно-капельный, но возможен и алиментарный путь заражения — по типу кишечных инфекций. По эпидемиологической классификации заразных болезней аденовирусная инфекция отнесена в группу воздушно-капельных и кишечных инфекций.

Дети первых месяцев жизни маловосприимчивы к аденовирусной инфекции из-за пассивного трансплацентарного иммунитета. Начиная с 6 мес практически все дети становятся восприимчивыми. В результате повторных заболеваний дети приобретают активный иммунитет, с 5-летнего возраста заболеваемость аденовирусной инфекцией резко снижается.

Известна 41 разновидность (серовар) аденовирусов человека. Вирусные частицы содержат ДНК, имеют диаметр от 70 до 90 нм, устойчивы во внешней среде.

Входными воротами инфекции чаще являются верхние дыхательные пути, иногда конъюнктива или кишечник. Путем пиноцитоза аденовирусы проникают в цитоплазму, а затем в ядро восприимчивых эпителиальных клеток и регионарные лимфатические узлы. В ядрах пораженных клеток синтезируется вирусная ДНК и через 16-20 ч возникают зрелые частицы вируса. Этот процесс приводит к прекращению деления зараженных клеток, а затем к их гибели. Размножение вируса в эпителиальных клетках и регионарных лимфатических узлах соответствует инкубационному периоду.

Инкубационный период аденовирусной инфекции составляет от 2 до 12 дней. Заболевание обычно начинается остро, но различные симптомы болезни появляются не одновременно, а последовательно. Первыми признаками чаще становятся повышение температуры тела и катаральные явления в верхних дыхательных путях. Температура тела повышается постепенно, достигая максимума (38-39 °С, реже 40 °С) ко 2-3-му дню. Симптомы интоксикации выражены умеренно. Отмечается незначительная вялость, ухудшается аппетит, возможна головная боль, редко мышечные и суставные боли. У некоторых больных отмечаются тошнота, рвота, боли в животе.

С первого дня болезни появляются обильные серозные выделения из носа, которые вскоре становятся слизисто-гнойными. Слизистая оболочка носа набухшая, гиперемированная. Носовое дыхание затруднено. Изменения в ротоглотке включают в себя умеренную гиперемию и отёчность передних дужек и небных миндалин. На слизистой оболочке задней стенки глотки отмечается так называемый гранулёзный фарингит, при котором задняя стенка выглядит отечной и гиперемированной с гиперплазированными яркими фолликулами, боковые валики глотки увеличены. При выраженном экссудативном компоненте воспаления на гиперплазированных фолликулах видны нежные белесоватые налеты и густая слизь.

При аденовирусной инфекции выделяют основной клинический синдром:

- фарингоконъюнктивальную лихорадку;

- катар верхних дыхательных путей;

- кератоконъюнктивит, тонзиллофарингит;

- диарею;

- мезентериальный лимфаденит и др.

Различают легкую, среднетяжёлую и тяжёлую форму без осложнений и с осложнениями.

Аденовирусную инфекцию диагностируют на основании лихорадки, симптомов катара дыхательных путей, гиперплазии лимфоидной ткани ротоглотки, увеличения шейных лимфатических узлов, поражения слизистых оболочек глаз. Для диагностики имеет значение последовательное развитие клинических симптомов, в результате чего лихорадочный период может удлиняться до 7-14 дней.

В качестве экспресс-диагностики используют метод флуоресцирующих антител, позволяющий обнаружить специфический аденовирусный антиген в эпителиальных клетках дыхательных путей больного ребенка. Для серологической диагностики ставят РСК и реакцию задержки гемагглютинации (РЗГА). Нарастание титра антител к аденовирусу в 4 раза и более в парных сыворотках в динамике заболевания подтверждает этиологию заболевания. Для выделения аденовирусов используют носоглоточные смывы, фекалии и кровь больного.

Аденовирусная инфекция у детей отличается от респираторной инфекции другой вирусной этиологии поражением слизистых оболочек глаз, неодновременным возникновением основных клинических симптомов, отчетливо выраженной реакцией лимфоидной ткани, выраженным экссудативным воспалением дыхательных путей.

Аденовирусная инфекция у детей лечение посиндромное предполагает такое же, как и при гриппе. В качестве антипиретиков у детей раннего возраста рекомендуется назначение парацетамолсодержащих препаратов (Детский Панадол). Госпитализации подлежат дети раннего возраста с тяжелой формой аденовирусной инфекции и осложнениями.

Лечится аденовирусная инфекция у детей в домашних условиях. Назначают постельный режим, полноценное питание. Применяют симптоматические средства, десенсибилизирующие препараты, поливитамины. Рекомендуется закапывать в нос 0,05% раствор дезоксирибонуклеазы по 3-4 капли через каждые 3 ч в течение 2-3 дней. Закапывание интерферона в полость носа малоэффективно.

Специфическая профилактика пока не разработана. Используются обычные методы профилактики: ранняя изоляция больного, проветривание и ультрафиолетовое облучение помещения, влажная уборка с применением слабых растворов хлора, кипячение посуды, белья и одежды.

Антибиотики показаны только при бактериальных осложнениях: пневмонии, синусите, ангине и др. Возможно применение индукторов интерферона (например, анаферона детского — детям с 6 мес, а для детей с 6-летнего возраста — кагоцел, который хорошо сочетается с другими противовирусными препаратами, иммуномодуляторами и антибиотиками).

источник

Острое заболевание, вызываемое различными серотипами аденовируса, передающееся воздушно-капельным путем, характеризующееся преимущественным поражением носоглотки, конъюнктив и лимфоидной ткани, проявляющееся умеренной интоксикацией, лихорадкой, катаральным синдромом с выраженным экссудативным компонентом — это аденовирусная инфекция у детей. В этой статье мы более подробно рассмотрим ее симптомы и способы лечения.

Аденовирусная инфекция — А08.2

Аденовирусы (Adenovirosis) открыты в 1953 г. в лаборатории W. Rowe при исследовании тканей небных миндалин и аденоидов. В 1954 г. исследователи М. Hilleman и S. Werener выделили аденовирусы от больных острым респираторным заболеванием и атипичной пневмонией. В 1957 г. Международным комитетом по таксономии вирусов аденовирусы выделены в семейство Adenoviridae, состоящее из двух родов: Mastadenovirus (млекопитающих) и Aviadenovirus (птиц). В настоящее время семейство объединяет около 130 вирусов.

Аденовирусы человека — ДНК-содержащие вирусы, относящиеся к семейству Adenoviridae, роду Mastadenovirus. Вирус имеет 12-угольную (икосаэдральную) форму, размером 70-90 нм, состоит из протеинов (87%) и углеводов (13%). Имеет три растворимых антигена:

- А-антиген — групповой, общий для всех серотипов;

- В-антиген — токсический, обусловливающий цитопатическое действие в культуре ткани, подавляющий активность интерферона;

- С-антиген — типоспецифический.

В настоящее время известно 49 серотипов аденовируса человека (1-49). Антигенная структура стабильная. По уровню онкогенности (для новорожденных хомячков), гемагглютинирующим характеристикам и патогенности для человека подразделяют на 7 подгрупп (А, В, С, D, E, F, G).

Симптомы аденовирусной инфекции в манифестной форме вызывают преимущественно эпидемические серотипы (3, 4, 7, 14, 21) подгрупп В и Е. Серотипы 1,2,5,6 подгруппы С вызывают персистирующее заражение в миндалинах и аденоидах. Один серотип может обусловливать развитие различных клинических форм аденовирусной инфекции. Однако, некоторые серотипы выделяют относительно постоянно при определенных клинических вариантах:

- 1 — 7, 14, 21 — при острых респираторных заболеваниях;

- 1, 3, 4, 7 — вирусных пневмониях;

- 3, 7,10, 14, 19, 37 — конъюнктивите;

- 8 — эпидемическом кератоконъюнктивите;

- 9, 11, 31 — диарее;

- 40 и 41 — гастроэнтерите;

- 1, 2, 3, 5 — мезадените.

Важными свойствами аденовирусов человека являются эпителиотропность и токсичность; они поражают эпителий респираторного тракта и кишечника, конъюнктивы, лимфоидную ткань.

Аденовирусная инфекция у детей относительно устойчива в окружающей среде, сохраняется в течение нескольких недель в воде, лекарственных растворах, на предметах обихода, резистентны к эфиру. Вирусы разрушаются при температуре +56° С в течение 30 мин., погибают под воздействием ультрафиолетового облучения и хлорсодержащих препаратов.

Аденовирусы культивируются в культуре эпителиальных клеток человека с развитием характерных цитопатических изменений (округление клеток, отделение их от стекла) и образованием внутриядерных включений.

Эпидемиология аденовирусной инфекции

Источником являются больные и вирусоносители. Дети, у которых появились признаки аденовирусной инфекции представляют наибольшую опасность первые 2 недели. В ряде случаев аденовирусы выделяют из дыхательных путей до 25-го дня, из фекалий — до 2 мес. Вирусоносительство может быть длительным (3-9 мес).

Механизмы передачи: капельный (основной), возможен — фекально-оральный. Пути передачи — воздушно-капельный, редко — пищевой, водный, контактно-бытовой.

Восприимчивость наиболее высокая у малышей в возрасте от 6 мес. до 3 лет.

Сезонность и периодичность — регистрируется повсеместно и круглогодично с подъемом в холодное время года. Характерна периодичность с интервалом 5 лет.

В настоящее время наиболее частыми возбудителями являются 3 и 7 серотипы. Аденовирусная инфекция у детей наблюдается в виде спорадических случаев и эпидемических вспышек, для которых характерно медленное развитие и длительное течение.

После того как будет завершено лечение, иммунитет после перенесенной болезни типоспецифический, продолжительный.

Входными воротами являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей, конъюнктивы, иногда эпителий кишечника. Внедрение аденовирусов в эпителиальные клетки происходит путем пиноцитоза. Репликация вирусной ДНК в ядре достигает максимального уровня через сутки после заражения. Пораженная клетка разрушается, вирусные агенты распространяются на соседние клетки и в регионарные лимфатические узлы, где продолжается их размножение. Непосредственно из очага или лимфогенным путем вирусы попадают в кровь. Вирусемия продолжается обычно более 10 дней. Поражает эндотелий сосудов, что обусловливает экссудативный тип воспаления слизистых оболочек и склонность к выпадению фибрина. Тромбокиназа, образующаяся при некрозе эпителия, коагулирует фибриноген экссудата в фибрин, на слизистой оболочке появляются пленчатые налеты.

Возбудитель с заглатываемой слизью или гемато-генно попадает в желудочно-кишечный тракт. В тонкой кишке происходит размножение аденовирусов, причем более длительное, чем в эпителии дыхательных путей. Репликация аденовирусов в кишечнике отмечается не только у больных с диареей, но и у малышей с другими проявлениями. Наиболее выраженные воспалительные изменения локализуются в месте входных ворот — носоглотке, миндалинах, конъюнктивах. Аденовирусы бронхогенным или гематогенным путями могут проникать в легкие и вызывать развитие пневмонии.

Первые симптомы аденовирусной инфекции: склонность к лимфоаденопатии, увеличение миндалин и аденоидов. Мезадениты возникают в период максимального размножения вирусов в слизистой оболочке кишечника. В патологический процесс вовлекаются печень и селезенка.

Разрушение эпителиальных клеток, снижение активности клеточного и гуморального иммунитета способствуют наслоению вторичной бактериальной флоры. В то же время при нормальном функционировании иммунной системы происходит эффективное взаимодействие интерферона и других лимфокинов, макрофагов, лимфоцитов, специфических антител, приводящее к элиминации возбудителя из макроорганизма и клиническому выздоровлению. Инфекция латентных серотипов (1, 2, 5, 6) имеют склонность к длительной персистенции в лимфоидной ткани миндалин, аденоидов, лимфатических узлов вследствие интеграции вирусного генома с геномом лимфоидных клеток человека.

Морфологические изменения характеризуются развитием некротических изменений, в основном в бронхах и легочной ткани. Клетки эпителия теряют связь друг с другом и отторгаются целыми пластами. Под эпителием обнаруживают серозную жидкость, в просвете бронхов — серозный экссудат, гигантские и мононуклеарные клетки. В ядрах клеток обнаруживают базофильные включения, скопления аденовирусных антигенов, в поздние сроки отмечают пролиферацию эпителия. Гигантоклеточное перерождение эпителия на ограниченных участках выявляют в других органах (кишечник, почки). Дистрофические изменения определяют в печени, миокарде, почках.

Скрытый период (от момента заражения до появления первых симптомов болезни) – от 4 до 12 дней. Начало болезни чаще постепенное, но может быть и острым, с повышением температуры тела до высоких цифр. Может протекать в виде поражения дыхательных путей, пленчатого конъюнктивита, фарингоконъюнктивальной лихорадки и пневмонии.

Катаральные явления верхних дыхательных путей мало чем отличаются от парагриппозной инфекции, гриппа и других респираторных болезней. Поражение дыхательных путей – наиболее частая и легкая форма аденовирусной инфекции. Она сопровождается отечностью слизистой носа, обильными серозными, а затем серозно-слизистыми выделениями, затруднением носового дыхания и частым влажным кашлем.

Симптомы появления инфекции: слизистая оболочка зева, дужек, мягкого неба обычно краснеет и отекает. Подчелюстные лимфатические узлы увеличены, рыхлые, сочные. Все катаральные явления держатся длительно, нередко до 10 – 12 дней. Они могут сопровождаться повышением температуры тела (до 38 – 39 °С), это волнообразное повышение и понижение температуры длится до 7 дней и больше. Часто проявляется фарингитом (воспаление глотки). При этом задняя стенка глотки красная, отечная.

У новорожденных и грудничков первого месяца жизни часто начинается постепенно, незаметно. Симптомы аденовирусной инфекции у детей могут быть выражены неярко и даже слабо. На первый план обычно выступают повышение температуры тела в пределах 37,5 – 38 °С и затрудненное дыхание через нос. У младенцев быстро появляются серозно-слизистые выделения из носа, частое чиханье, вялость, сонливость.

Как протекает аденовирусная инфекция?

- Грозными симптомами у новорожденных всегда являются отказ от груди и учащение стула (диарея). В этих случаях очень часто у матери или у ухаживающих за младенцем близких людей можно выявить катаральные явления дыхательных путей, боли в горле или хотя бы насморк.

- Для течения аденовирусной инфекции у новорожденных и детей раннего возраста характерно быстрое ухудшение состояния, что обычно является следствием присоединения воспалительного процесса в нижних дыхательных путях. Вот почему родители должны быть внимательны и, заметив самые первые симптомы, немедленно обращаться к врачу, чтобы начать лечение.

- Такой симптом, как поражение гортани (круп) наблюдается редко. Но иногда на фоне признаков аденовирусной инфекции появляются грубый частый кашель, охриплость голоса, затруднение дыхания. Эти симптомы и признаки начинающегося крупа появляются постепенно и быстро исчезают под влиянием лечения.

- Явления интоксикации выражены меньше, чем при гриппе. Они характеризуются вялостью, сонливостью или, наоборот, возбуждением, головной болью, рвотой, потерей аппетита и (реже) кратковременными судорогами.

Интоксикация слабо выражена. Симптомы аденовирусной инфекции: вялость, адинамия, ухудшение аппетита. При среднетяжелых формах проявления интоксикации более выражены, вялость, адинамия, анорексия, рвота. Лихорадочная реакция при всех формах болезни неправильного типа, длится 5 — 7 дней, реже 10 — 12 дней. Нередко наблюдается затяжное и волнообразное течение.

Эта форма может быть выражена в виде пленчатого конъюнктивита (воспаление слизистой оболочки глаза). Конъюнктивит характеризуется отечностью, покраснением конъюнктивы и отеком век, чаще одного глаза. Появляются инъекция сосудов склер, припухание век, сужение глазной щели. Иногда, в течение 2 – 3 дней, ребенок, подхвативший аденовирусную инфекцию, не может открыть глаз. У некоторых детей наблюдается кровоизлияние в склеру. В первые дни болезни на конъюнктиве появляется нежная пленка в виде паутинки, которая постепенно становится толще и плотнее. Конъюнктивит почти всегда сопровождается светобоязнью, слезотечением, резью в глазах. Течение болезни благоприятное. Лечить аденовирусную инфекцию у ребенка может только детский врач.

Для тяжелых форм характерны такие признаки аденовирусной инфекции: сочетание острого респираторного заболевания с поражением глаз в виде кератоконъюнктивита, температура тела до 39 — 40 °С, интоксикация, выраженная отечность и крупная зернистость задней стенки глотки, фолликулярный или пленчатый конъюнктивит. Характерно постепенное вовлечение в патологический процесс новых уголков дыхательного тракта, длительное, волнообразное течение.

У детей раннего возраста в остром периоде аденовирусной инфекции наблюдается увеличение печени и селезенки или одного из этих органов. У грудничков первого года жизни в первые дни заболевания часто отмечают кишечную дисфункцию в виде непродолжительного (3-5 дней) учащенного стула диспептического или энтероколитного характера. При аденовирусной инфекции возможно развитие мезаденитов, проявляющихся приступами острых болей в животе и умеренными катаральными явлениями в носоглотке. Изменения в картине крови при этой инфекции характеризуются незначительным лейкоцитозом, сменяющимся нормоцитозом или лейкопенией. СОЭ нормальная или умеренно увеличенная. При длительном затяжном течении заболевания нередко развиваются гипохромная анемия, лимфоцитоз.

У больных довольно часто присоединяется бактериальная инфекция (отиты, пневмония), утяжеляя течение болезни.

Она протекает с такими симптомами: изменения в зеве, в задней стенке глотки, конъюнктивах глаз, с лихорадкой, увеличением подчелюстных лимфатических узлов и насморком. Начинается она остро, сопровождается вялостью, сонливостью, потерей аппетита, повышением температуры тела до 39°С, иногда рвотой и головной болью. Кашель частый, но не постоянный, влажный, реже сухой. У некоторых кашель приобретает приступообразный характер. Заболевание лечат под присмотром врача.

В редких случаях могут быть и такие симптомы, как неврологические изменения: головокружение, судороги, бред и др. Температура изменяется обычно волнообразно в течение 7 – 8 дней, а нередко и до 10 – 12 дней. В зеве, кроме покраснения, можно часто выявить пленчатый налет на миндалинах (ангина). Помимо ангины, увеличения лимфатических узлов, сопровождается конъюнктивитом. Усиливается и поражение глаз. Фарингоконъюнктивальная лихорадка может сопровождаться болями в животе, а у самых маленьких на фоне катаральных явлений в зеве может возникнуть частый жидкий стул – аденовирусная диарея.

- характерный эпиданамнез;

- острое начало с последовательным развитием симптомов аденовирусной инфекции;

- полиморфизм клинических проявлений;

- наличие с первого дня болезни выраженного катарального синдрома, преобладающего над синдромом интоксикации;

- выраженный экссудативный характер воспаления;

- сочетание симптомов катара верхних дыхательных путей и конъюнктивита;

- синдром полиаденита;

- гепатоспленомегалия;

- длительное волнообразное течение.

Дифференциальная диагностика аденовирусной инфекции

Прежде чем начать лечение аденовирусной инфекции, врачи проводят дифференциальную диагностику с гриппом и другими ОРВИ; при наличии мононуклеозоподобного синдрома – с инфекционным мононуклеозом, при сочетании катарального синдрома и конъюнктивита – корью (катаральный период), при развитии пленчатого конъюнктивита – дифтерией глаза.

- При мононуклеозе отсутствуют катаральный синдром, конъюнктивит, диарея. Характерны увеличение лимфатических узлов, особенно шейных, выраженная гепатомегалия и спленомегалия. Длительно сохраняются изменения в периферической крови – выраженный лейкоцитоз, большое количество атипичных мононуклеаров (более 10%), а также положительная реакция Гоффа-Бауэра.

- Для кори в катаральном периоде характерны такие симптомы и признаки: резко выраженный катаральный синдром, светобоязнь, незначительный отек век, симптом Бельского – Филатова – Коплика (в конце периода).

- При дифтерии глаза отсутствует катаральный синдром, конъюнктива умеренно гиперемирована, отделяемое из глаза сукровичное. Пленка переходит на глазное яблоко, отек век плотный, нарастает параллельно с воспалительными изменениями конъюнктивы, может распространяться на периорбитальную область и щеки. Возможно сочетание с другими локализациями дифтерийного поражения; наблюдается быстрый положительный эффект при введении антитоксической противодифтерийной сыворотки.

Лабораторная диагностика аденовирусной инфекции

С целью подтверждения диагноза используют иммунофлюоресцентный и иммуноферментный методы — обнаружение аденовирусного антигена в пораженных эпителиальных клетках.

Для серологической диагностики применяют РСК, РН: исследование проводят в парных сыворотках, взятых с интервалом в 10 — 14 дней. Диагностическим является нарастание титра специфических антител в 4 раза и более.

Вирусологический метод (выделение вируса на культуре клеток) продолжительный и трудоемкий.

В анализе крови в первые дни болезни иногда наблюдают умеренный лейкоцитоз, сдвиг нейтрофильной формулы, атипичные мононуклеары до 5 — 10%; на 2 — 3-й день болезни отмечают лейкопению, лимфоцитоз.

Дифференциальную диагностику аденовирусной инфекции проводят с гриппом и другими ОРВИ; при наличии мононуклеозо-подобного синдрома — с инфекционным мононуклеозом, при сочетании катарального синдрома и конъюнктивита — корью (катаральный период), при развитии пленчатого конъюнктивита — дифтерией глаза.

- При инфекционном мононуклеозе отсутствуют катаральный синдром, конъюнктивит, диарея. Для аденовирусной инфекции характерны увеличение лимфатических узлов, особенно шейных, выраженная гепато- и спленомегалия. Длительно сохраняются изменения в периферической крови — выраженный лейкоцитоз, большое количество атипичных мононуклеаров (более 10%), а также положительная реакция Гоффа-Бауэра.

- Для кори в катаральном периоде характерны: нарастающий катаральный синдром, светобоязнь, незначительный отек век, пятна Вельского-Филатова-Коплика, энантема.

- При дифтерии глаза отсутствует катаральный синдром, конъюнктива умеренно гиперемирована, отделяемое из глаза сукровичное. Пленка переходит на глазное яблоко, отек век плотный, нарастает параллельно с воспалительными изменениями конъюнктивы, может распространяться на периорбитальную область и щеки. Возможно сочетание с другими локализациями дифтерийного поражения; наблюдается быстрый положительный эффект при введении антитоксической противодифтерийной сыворотки.

Терапия аналогична лечению при гриппе.

- «Энгистол» (по инициирующей схеме);

- «Лимфомиозот»;

- «Эуфорбиум композитум С» (назальный спрей).

Дополнительная антигомотоксическая терапия:

- «Окулохеель» (капли для глаз);

- «Вибуркол» (ректальные свечи);

- «Ангин-Хеель С»;

- «Хепель».

Лечение больных легкими и среднетяжелыми неосложненными формами аденовирусной инфекции проводят в домашних условиях. Госпитализации подлежат дети с тяжелыми и осложненными формами. На весь острый период назначают постельный режим. Диета полноценная, соответствующая возрасту, богатая витаминами.

Этиотропное лечение инфекции

Детям с тяжелой формой показано применение лейкоцитарного человеческого интерферона, чигаина, виферона, человеческого нормального иммуноглобулина.

Для лечения конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов используют — 0,5% флореналевую или 0,25% оксолиновую мазь (закладывают за веки 3 раза в день), при ринитах — смазывают слизистую оболочку носа. Чтобы лечить заболевание применяют 0,2% раствор дезоксирибонуклеазы (закапывают в конъюнктивальный мешок или в носовые ходы 3 — 4 раза в день).

Патогенетическое и симптоматическое лечение

Всем больным, у которых аденовирусная инфекция, назначают поливитамины. При ринитах в носовые ходы закапывают галазолин, тизин, назол, пиносол; назначают УВЧ на область носа, УФО на стопы.

При малоэффективном кашле с отхаркивающей целью для лечения применяют туссин, микстуры с алтеем, термопсисом, бромгексин, бронхикум.

Больным с конъюнктивитами и кератоконъюнктивитами в конъюнктивальный мешок закапывают 20% раствор сульфацила-натрия, 0,25% раствор левомицетина. Для борьбы с лихорадкой используют физические методы лечения, парацетамол, логические смеси. При развитии бактериальных осложнений, а также малышам раннего возраста с тяжелыми формами заболевания назначают для лечения антибактериальную терапию.

Лечение аденовирусной инфекции у детей проводится наряду с диспансерным наблюдением. Больным, перенесшим пневмонию, рекомендуется диспансерное наблюдение в течение 6 — 12 мес. В случае формирования хронической патологии (тонзиллит, аденоидит) длительность диспансерного наблюдения увеличивается.

Профилактические мероприятия в очаге направлены на активное выявление и изоляцию больных. Ребенка изолируют до полного исчезновения клинических симптомов. В помещениях проводят текущую и заключительную дезинфекцию. В период эпидемической вспышки аденовирусной инфекции не допускается прием или перевод детей из одной группы в другую. Разобщение осуществляют в течение 10 дней после изоляции последнего больного. В очаге проводят экстренную профилактику:

- контактным детям назначают лейкоцитарный человеческий интерферон,

- чигаин,

- флореналевую мазь,

- индукторы интерферона (дибазол),

- иммуностимуляторы (натрия нуклеинат, экстракт элеутерококка, иммунал),

- поливитамины.

Ослабленным и детям раннего возраста показано однократное введение нормального человеческого иммуноглобулина.

С целью повышения неспецифической резистентности организма ребенка проводят сезонную профилактику (осенью и весной), оздоровительные мероприятия (закаливающие процедуры, УФО, витаминизация пищи) сочетают с назначением адаптогенов растительного происхождения (экстракты элеутерококка и аралии, иммунал) и поливитаминов.

Доктор Комаровский про аденовирусную инфекцию у детей

источник